最囧游戏4:艳色杀神-世界读书日丨阅读与行走,都是理解世界的方式

在信息碎片化时代,阅读与行走如何成为一种更具连接感的生活方式?

在第30个世界读书日来临之际,历史学者罗新、作家杨潇、文化传播者杨大壹日前做客亚朵竹居,围绕“行走的图书馆:跟着文字去远方”展开对话。

对话现场,历史学者罗新(中)、作家杨潇(右)、文化传播者杨大壹

罗新著有《从大都到上都:在古道上重新发现中国》等作品。长期从事历史研究与实地调查的他分享了自己近年来围绕长城展开的行走研究。在他看来,走过山川大地,是理解历史演进不可替代的路径。

“我的专业是做北方民族史。在北方民族史里,长城特别重要,它是一种带有强烈制度性的存在。我一直希望自己在退休之前完成这样一本书,它关于长城,它能从某种意义上去表达我对这方面问题的看法。”罗新说,“对我们这个专业的人来说,你还是得到现场去看。看了之后,你才能对你读到的文本、读到的那些文献资料产生一种新的不同的理解。”

2018年,处在人生转折点的杨潇重新踏上1600公里的西南联大西迁长路。这是一次非典型的公路徒步旅行,不时要与大货车擦肩而过,但沿途山色、水光、鸟鸣、人语与历史上走在同一条路上的流亡者所见所闻渐渐重叠、交织,乃至对话、共振。

杨潇从那次《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》的创作经历谈到,当身体处在流动之中,人也更容易与历史发生连接。他认为,“流动”不仅是一种状态,也是一种理解时间和空间的方式,而阅读和写作,正是在这样的流动中展开。

此外,“带着空间的阅读”,也会冒出一种同频共振的东西。比如他睡前喜欢读保罗·索鲁《老巴塔哥尼亚快车》,“人的身体也很奇妙。你读的时候,好像就跟他进入到一个空间,你好像真的就在哐当哐当的绿皮火车卧铺车厢里。你的身体就像一个潮汐一样,达成了某种同频共振,然后睡得特别好。”

尽管电子阅读风行,但纸质阅读依然是许多人的日常选择。《上海市民阅读状况调查》显示,2024年上海市民人均阅读量超10本。人们在忙碌的生活中,仍愿意为纸质书留出一块安静的空间。

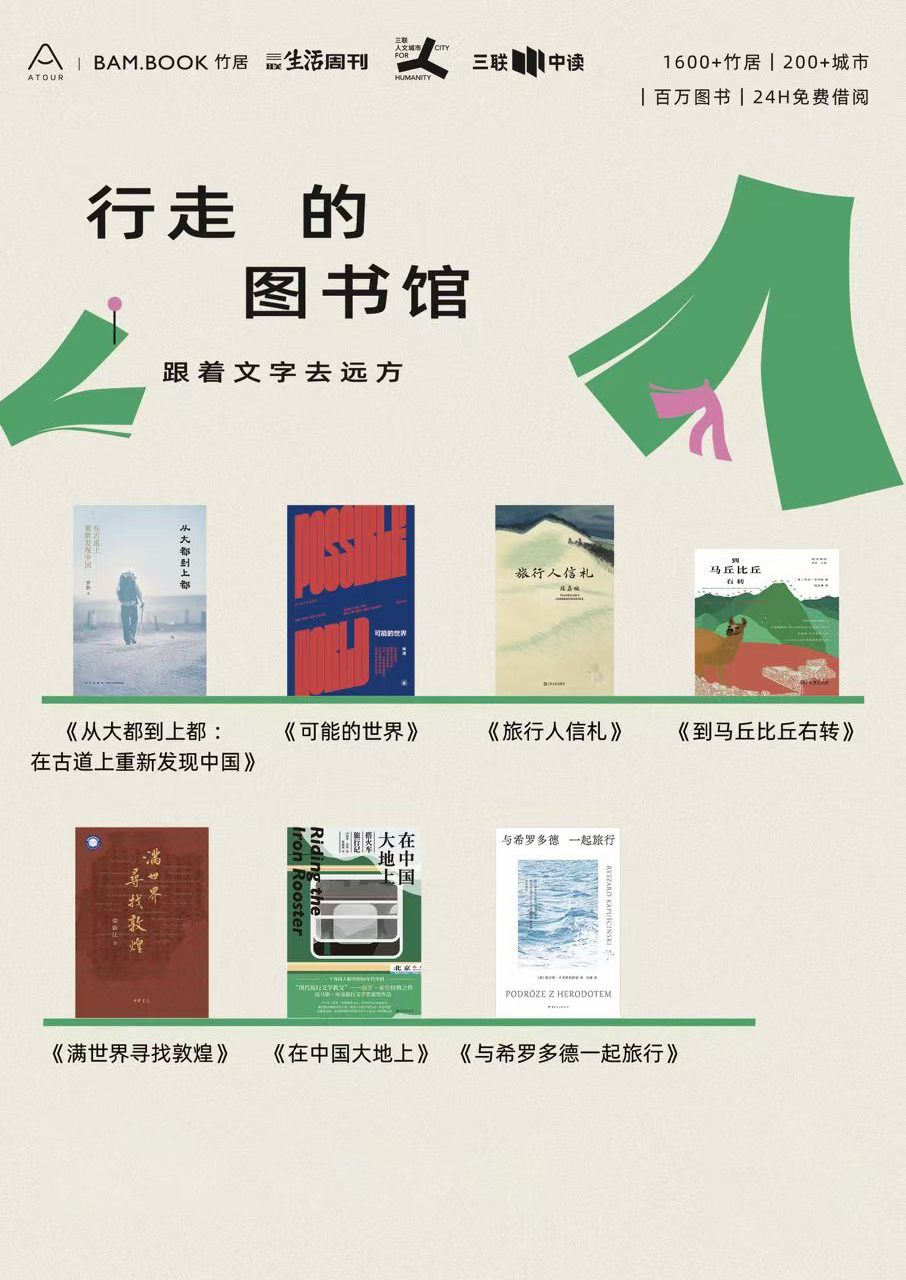

截至目前,亚朵竹居已在全国开设1600多个阅读空间,藏书量突破百万册。今年升级定位为“城市人文故事讲述者”,通过主题书单、文化共创、在地联动等方式,将文化内容融入城市日常。此次活动,还推出“行走的图书馆——跟着文字去远方”主题书单。

“行走的图书馆——跟着文字去远方”主题书单

【附】“行走的图书馆——跟着文字去远方”主题书单

《从大都到上都——在古道上重新发现中国》

作者:罗新

内容简介:这本书是历史学家罗新在53岁华发之年,历时15天徒步450公里重走元代辇路的深度游记,他在书中带着知识、历史和记忆上路,既有契丹女真的墓葬铭文考释,也有现代牧民的生存实录,“行走并记录”得以实现,历史与现实的关联重新被梳理,正如他在书中所说,“我完成了从旅游者到旅行者的转变。”

《可能的世界》

作者:杨潇

内容简介:这本书是作家杨潇历时十年走访10余国的深度游记,它像一扇通往“可能的世界”的大门,有历史的叩问,有哲学的思辨,站在如今这个信息趋向饱和的年代,“追上2019”让我们重回了那个历史现场,阅读的每一个字,似乎都在创造无数个正在呼吸的“可能人生”,它同时也在回应着当身体去到了远方,用文字来阅读世界、记录历史的可能性。

《在中国大地上——搭火车旅行记》

作者:[美]保罗·索鲁

推荐人:杨大壹

内容简介:保罗·索鲁是当代最优秀的旅行作家之一。他的《在中国大地上——搭火车旅行记》不仅记录了80年代的中国,而且为我们提供了一种另类又亲切的视角去理解什么是新鲜和熟悉。他从北京到拉萨,从哈尔滨到吐鲁番,遇到上海英语角的青年、边境小镇的老兵、改革浪潮里的普通人,这些故事组成了我们对80年代的回望与想象,对陌生经验的包容与接纳。在一个旅行已经逐渐被出片、打卡取代的今天,我们需要重新理解行走的意义。

《到马丘比丘右转——一步一步重新发现失落之城》

作者:[美]马克·亚当斯

推荐人:罗新

内容简介:《到马丘比丘右转》的成功很大程度上是因为多个重要因素的完美结合:题材、资料、经历、问题与写作。特别值得注意的是马克·亚当斯高超的结构能力。这本书要描述的至少有三个同等重要的时间断面:印加帝国末期;宾厄姆开展其南美探险时期;马克·亚当斯自己重走宾厄姆发现之路的2009年。三个时间,三条线索,信息量巨大。叙述在三个时间断面间穿插来去,行云流水,读来全无窒碍。旅行文学的一部经典作品就这样诞生了。

《与希罗多德一起旅行》

作者:[波]雷沙德·卡普希钦斯基

推荐人:杨潇

内容简介:卡普希钦斯基说,希罗多德不是靠翻阅档案来写历史的,他撰写《历史》一书是为了努力寻找、学习、描写历史是怎么进入我们日常生活的,人是怎么创造历史的。

在这个意义上,游历与行走实在应该是历史的密友。卡普希钦斯基何其有幸,在半个世纪周游世界的旅程中,找到了希罗多德这位神交的同行朋友;我们又何其有幸,可以反复聆听他俩跨越时空的对话,并且跟着他们一同上路出发。

《满世界寻找敦煌》

作者:荣新江

内容简介:这本书是荣新江教授耗时40年、跨越11国48城的学术追寻实录,作者以考古学家的严谨与诗人的笔触,跨越亚欧大陆,从阿富汗巴米扬到日本正仓院,从法国吉美博物馆到伦敦大英图书馆,用全球视野重构敦煌的文明密码。书中300余幅文物影像与地图,串联起丝绸之路上散落的文明碎片,敦煌不再是西北黄沙中的孤岛,寻访敦煌背后显现的是一个时代的缩影。

《旅行人信札》

作者:陈嘉映

内容简介:《旅行人信札》是陈嘉映1981年毕业前夕的游记与书信合集,记录了他历时两月、跨越14省的壮游经历。从京都古刹的晨钟到雅典卫城的暮色,从阿尔卑斯山的木屋到撒哈拉的驼铃,作者以漫步者的姿态丈量世界,将存在之思融入异域见闻。作为20年后重版的重要文本,它既承载着一代人的精神镜像,也有对文明碰撞的敏锐观察,为当代读者提供穿越时空的旅行启示。