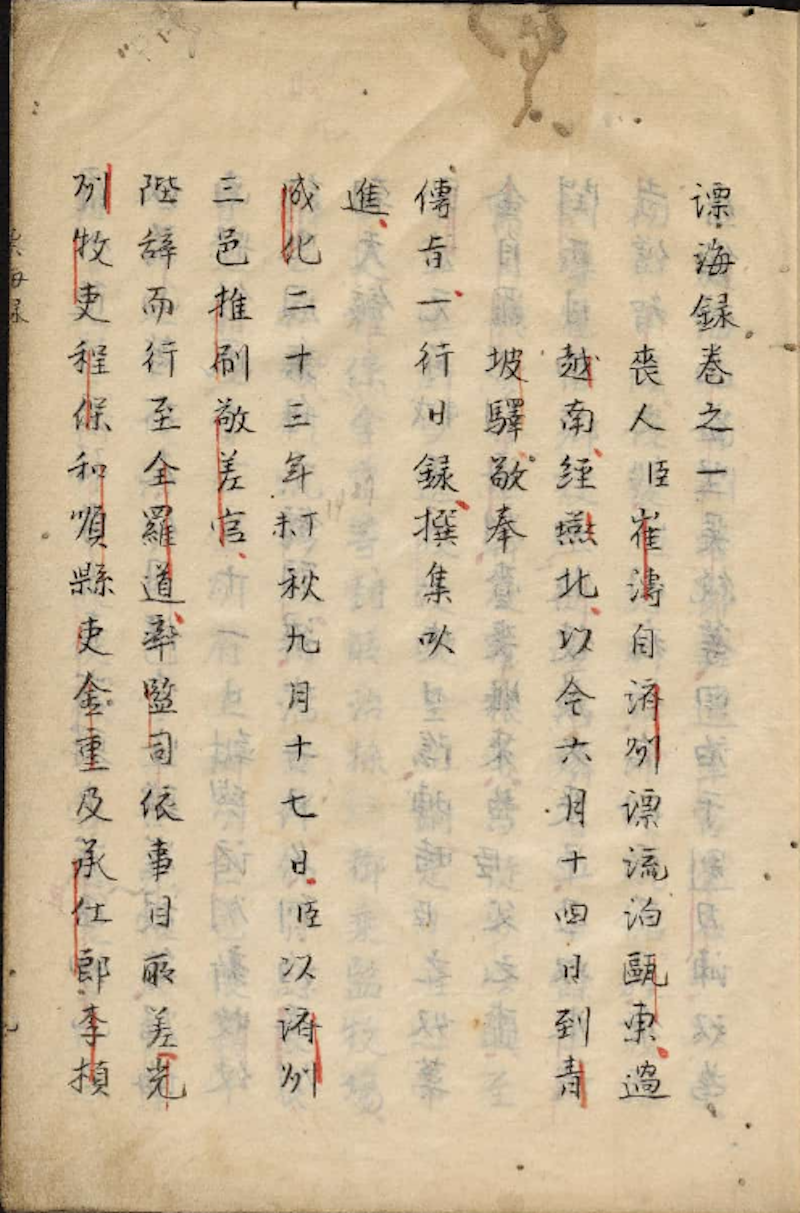

轩辕传奇坐骑怎么升级快:CHINESE小受各种姿势打桩-无锡访古行纪:名邑之冠、工贸重镇与孝义之乡

2024年岁末,江浙沪寒流突袭,太湖畔的朔风卷着零度以下的湿冷,锡城明珠——蠡湖,悄然冰封,凝露为霜,数日前的沪上也出现局部“固态降水”,本应是“我与狸奴不出门”的日子,但蓝色预警依旧未能阻挡十余位怀有“莫说相公痴”般热情的师生的脚步。12月21日清晨,复旦大学历史学系的十几名同学在戴海斌老师带领下,搭乘高铁,开启了为期两日的无锡文化考察之行。

蠡湖

无锡,作为东南锁钥之地,北倚长江,南抱太湖,自泰伯奔吴肇启勾吴文明(今存梅里遗址),三千年来文脉如运河水系般纵横交错,泽被三吴大地。元至正《无锡志》有云:“无锡为浙右名邑之冠,当南北之冲会,土地沃衍,有湖山之胜,泉水之秀,商贾之繁集,冠盖之骈臻。”这座城被称为“浙右名邑之冠”的历史文化名城,春日以鼋头渚樱花如雪闻名江南,而今冬的萧瑟中,暂离熙攘游客的街巷与景区,反而显露出更本真的肌理。选择在岁末探访无锡,更恰似揭开一轴褪色古画的画心,樱花烂漫时节的喧腾,终究是这个历史文化名城展示给世人看的皮相,冬日的寒风萧瑟,为这座古城平添几分历史沧桑感的同时,更让历史书写里的细节愈发清晰。东林书院的残碑尚存清议余响,惠山祠堂群的匾额仍悬孝义遗风,无锡城区古旧建筑间似乎隐约回荡着旧日米市的银钱叮当清响,薛家花园、荣氏故居仿佛尚能得见先贤音容情貌,梁溪区“新学”遗存与无锡国专“旧范”仍交相辉映。

无锡市地形及区位示意图(图源:“地道风物”)

无锡老图书馆前广场

阿炳故居

小娄巷历史文化街区“锡山秦氏”历史人文展陈馆所展秦氏相关文献

古城砖缝里生长的不仅是潮湿的苔藓,还有层层叠叠的历史断面。此番考察,恰似揭开一册少为人阅及的地方志、地方史,这篇文化考察行纪,整理统合了诸位同仁的考察见闻与思虑点滴,在笔记备忘的同时,刊布于此,庶几可作为一种别样的无锡文化旅行攻略。本次的考察路线为:

12月21日:上海站——无锡站——钱锺书故居——无锡碑刻陈列馆(无锡县学旧址)——荣德生故居——小娄巷历史文化街区——阿炳故居——秦邦宪故居——东林书院——无锡国专纪念馆——薛福成故居——南禅寺步行街

12月22日:无锡中国民族工商业博物馆(荣氏茂新面粉厂旧址)——张闻天故居——惠山古镇(文物古迹区、锡惠公园(名胜区)、历史文化街区(惠山老街)

无锡街头可见的“百巷梁溪总导览图”

一、“米码头”:明清碑刻所见无锡米市

2025年央视总台春晚无锡分会场一首评弹小调《无锡景·家国情》惊艳全国。歌词道:

是敢为人先的勇气,是实业报国的豪情。百年老厂房呀,织机声声唱。商贾云集,河湖舟船忙呀。从未忘,续写新篇章。业精于勤聚智慧,无锡景更靓。

如曲中所唱,太湖赋予无锡以鱼米之乡的底气,运河则使得舟楫交织往来于此,商贾云集,带来源源不断的财富与生机。运河上航行的船只,是融入无锡人血脉里的工商基因。

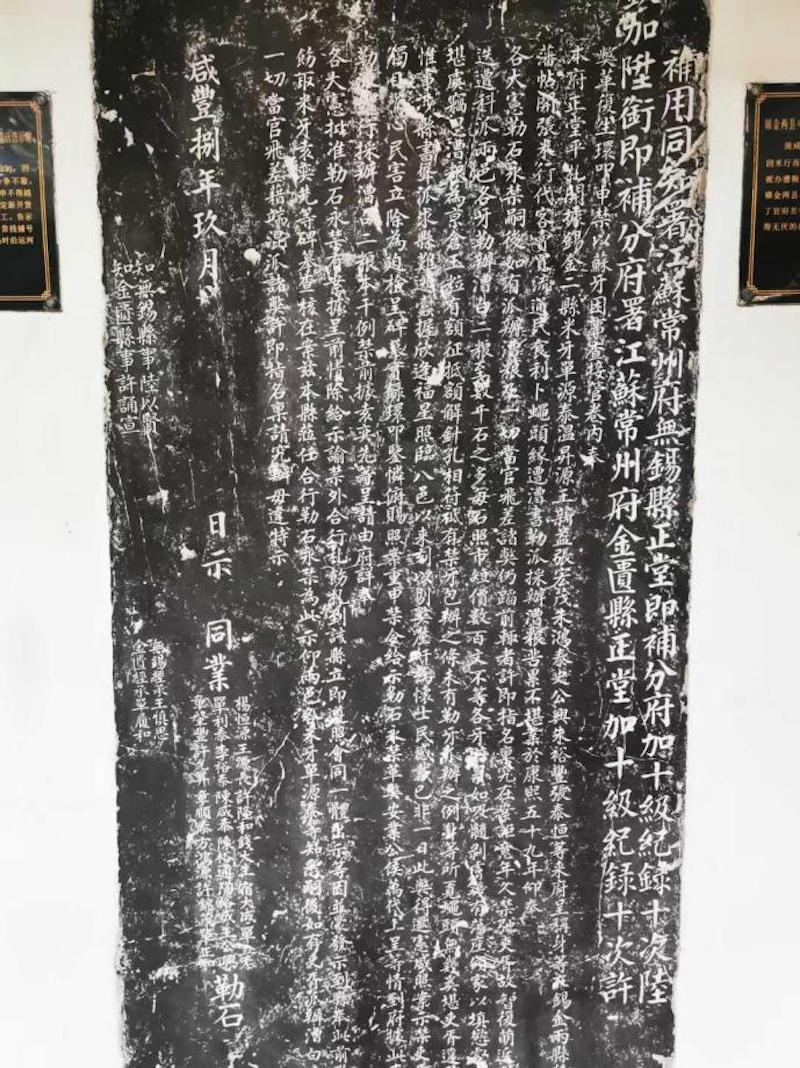

无锡作为江南水运枢纽,曾是古代漕运的重要地理节点。明清时期江南商贾辐辏、百货骈阗,数十种行业与其众多铺户作坊在此扎根,尤其米粮贸易在此兴盛,成为“四大米市”之一,不少市镇户口上万,外省商人建立多处会馆。无锡等地存世的碑刻,收入《江苏省明清以来碑刻资料选集》(江苏省博物馆编,1959年)、《明清苏州工商业碑刻集》(苏州博物馆、江苏师范学院历史系、南京大学明清史研究室合编,1981年)等碑刻集,对研究明清江南地区社会经济具有重要意义。此行我们在无锡碑刻陈列馆(无锡县学旧址)和文渊坊两处一起释读社会经济史碑刻,特别是《锡金两县申禁县吏派办漕粮碑》,内容涉及丰富的历史信息如职官、律法、地理、制度等知识与雍正析县、漕务变革等时代背景,使得我们在碑刻前驻足许久并热烈讨论。参观无锡中国民族工商业博物馆时,又见“无锡米市”专题展览。除文字介绍外,此馆以图片与实物形式展示了米行陈设、盛米容器、米行分布与经营者等内容,给人直观而深刻的感受。

无锡碑刻陈列馆(无锡县学旧址)

无锡碑刻陈列馆(无锡县学旧址)

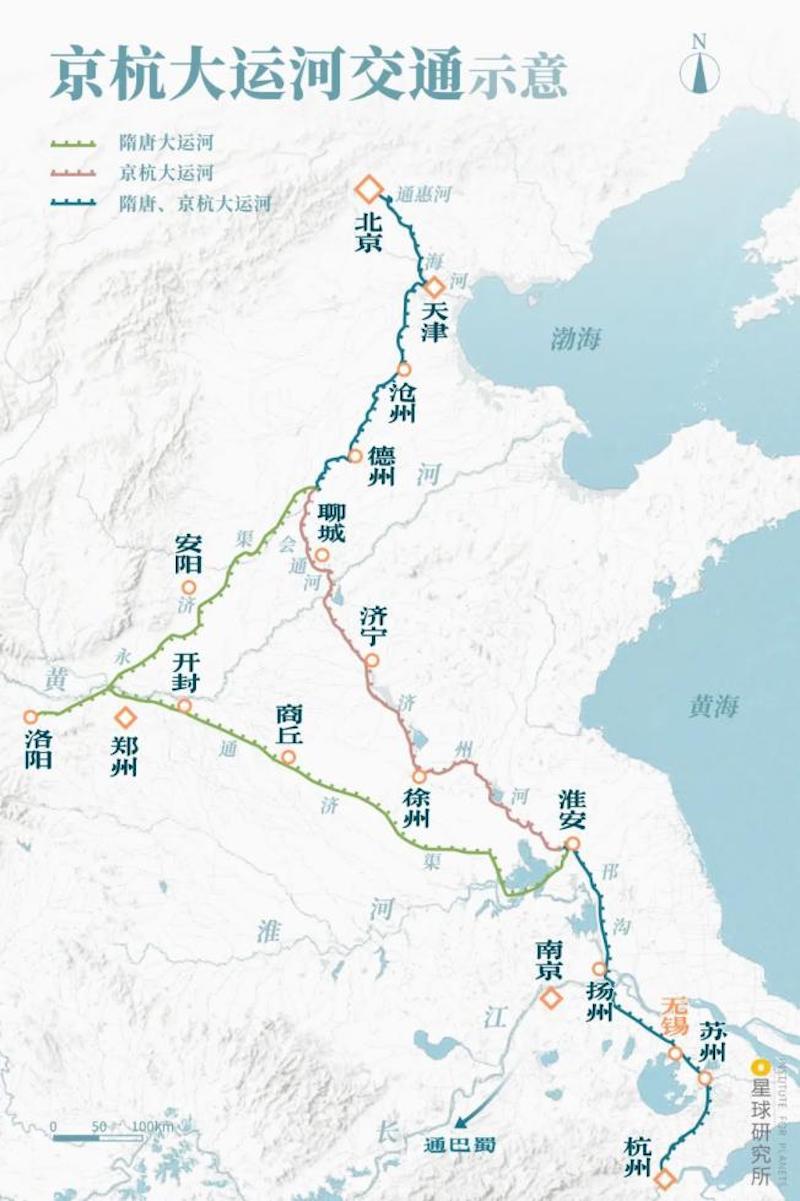

无锡拥有得天独厚的地理位置与水运交通条件:既可沿大运河南北直通京杭,也可溯长江东西连接蜀沪。今日仍可见古运河穿无锡城而过,留下清名桥历史文化街区等知名景点。无锡还临近省内外的米粮产地。就江苏而言,稻作产地集中于江南地区,无锡为其中句容、溧阳、金坛、宜兴、武进与江阴等县的市场集中地。此外,无锡还集中了江北与安徽等地米谷。因此无锡当地米多而价低,米色齐一,易于充作漕粮解兑。

较之其他地方,无锡米市组织更为完备,特别是堆栈容量庞大、方便各地米客寄存。银钱业也与堆栈互为表里,放款灵活支持米行资金周转。由是,无锡凭借便利的水陆交通、适中的地理位置与深厚的历史积累,逐渐成为江苏的米粮集散中心与“南粮北运”的枢纽城市之一。近代无锡米市与长沙、芜湖、九江并称“四大米市”。

无锡水运交通示意图

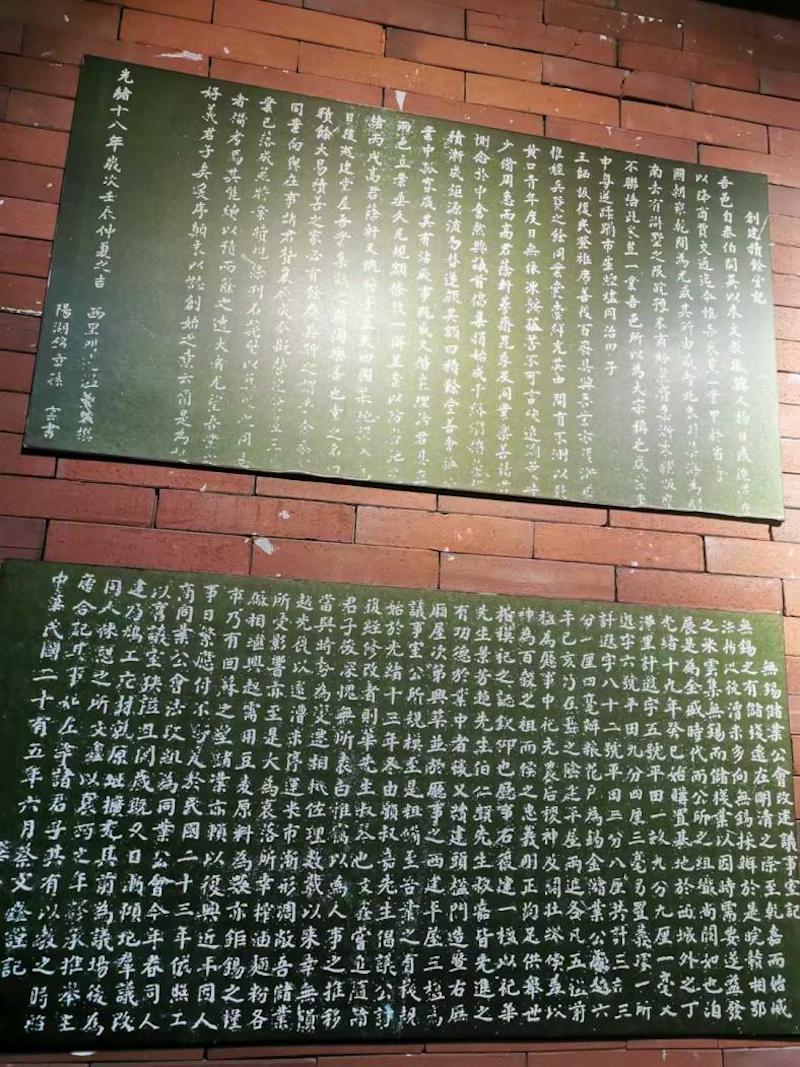

《创建积余堂记》《无锡储业公会改建议事室记》

关于无锡米市的形成,碑记《创建积余堂记》(1892年)载,清初因海关影响华北等地豆麦南下上海,且因浒墅关阻碍长江中上游及豫皖等地米谷杂粮运销苏浙,因此无锡米市形成于此时。而历史学者范金民根据《锡金识小录》等史料反驳了这一观点:清前期无锡当地“每岁乡民持布易粟以食,大抵多藉客米,非邑米也”,可见清初无锡米市仅为供应城中居民的一般市场。(范金民《明清江南商业的发展》,2024年)

乾隆年间江浙两省在无锡采办漕米数量约为三百万石,加上百姓的日常米粮消费,总计无锡米市流通量年均可达七八百万石左右。嘉道以降漕弊日深,江南地区尤盛,漕粮河运制度因不堪重负而崩溃。面对太平天国战争后“运道阻,天庾空”(冯桂芬《校邠庐抗议》)的空前困境,咸丰三年(1853年),湖北、湖南、江西、安徽、河南等五省漕粮因军兴梗阻运道,改解银两。原本在道咸之际改行海运的江浙两省,也因咸丰十年(1860年)太平军攻占苏杭而停运漕粮。在这一时期,江浙的漕务运作方式改为民间折银纳粮,在“近产米之皖,邻缺米之浙”、“跨运河,凭震泽”又具备优越的金融、通信条件的无锡与金匮等地采买米粮,由当地粮行转运至上海再海运抵津。其中盛宣怀家族可称代表,他们利用经营丰泰栈与滋大典等在无锡米市采买米石运抵上海交兑轮船招商局,以充代办州县漕粮。(周健《丰泰栈的生意:同光之际盛宣怀家族的漕粮包办》)由此,无锡米市得以迅速发展。至19世纪80年代,无锡逐渐成为江南地区最重要的粮食贸易中心之一。

《锡金两县申禁县吏派办漕粮碑》(无锡碑刻陈列馆)

“多收了三五斗”之五斗,也对经济史资料上常见的“淋斛踢尖”有了更直观理解

但无锡米市的地位并非一成不变。因江苏连年遏籴,使安徽过境米粮只能在下关打包。由此无锡米市遂大受打击。又因光绪三十三年(1907)漕粮改为四成折现、六成为米;宣统年间增至六成折现、四成为米,使得米粮需求量大减;至民国年间漕运取消,无锡米市的地位难复往日。据《无锡米市调查》统计,清代无锡米业兴盛时,城内约有二百余家米行,至民国年间尚有一百三十余家。(社会经济调查所编《无锡米市调查》,1939年)米行主要集中于无锡城区,以买卖各地运来的米谷为主要业务。不同地段集中了来自不同地域的商帮,各自销售不同来源的米谷。无锡米市的米粮主要销往周边地区,如上海、杭州等地。各地需求量受人口数量、与无锡之间的距离、产业结构(如绍兴酿酒业繁盛故需米量大)与米价高低等不同因素的影响,不同地区所需米谷种类也有所差别。

一船又一船的米粮,不仅承载了百姓丰衣足食的希望,更孕育出近代以来无锡繁荣的民族工商业。“米业兴,百业盛”。作为“米码头”的无锡,米粮贸易不仅使得运河两岸米市规模渐趋扩大,还带动了棉业和钱业的发展:购米船队带来了苏北等地的棉花,由是无锡乡间棉纺织业逐渐兴旺,城中布行林立。无锡繁盛的商贸往来,促使钱庄纷纷于此设立。这些钱庄的放款对象本就以米业为主,晚清江浙两省在无锡采办漕米,使得货款往来日益频繁,资金流动逐渐扩大,甚至促使上海等地银行来无锡设立分行。

无锡集“米码头”、“布码头”与“钱码头”于一身,商旅往来,船乘不绝,这也奠定了近代无锡工商业繁盛的基础。蔡缄三、唐保谦等商业巨擘由经营米行起步,创办面粉厂、纺织厂等新式工厂。上世纪二三十年代,无锡实业腾飞,形成粮食加工业、棉纺织业与缫丝业等支柱产业。至1937年,无锡的工业产值位居全国第三,仅次于上海和广州,成为中国民族工商业的发源地之一。

无锡中国民族工商业博物馆(荣氏茂新面粉厂旧址)

无锡中国民族工商业博物馆(荣氏茂新面粉厂旧址)

无锡中国民族工商业博物馆(荣氏茂新面粉厂旧址)

近代无锡的实业家中,荣氏家族最为知名。1900年荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生)创办保兴面粉厂,是无锡第一家机制面粉厂,后改名“茂新第一面粉厂”。该厂是荣氏家族最早创办的民族资本企业之一和中国早期股份制企业之一,也是中国民族工商业发展的一个缩影。1913年荣氏兄弟于上海创办福新面粉厂,此后又创办申新纱厂,逐渐建立起荣氏的“面粉王国”与“棉纺王国”。近代“实业救国”的浪潮下,如荣氏兄弟一样,许多无锡实业家在上海等城市创业成功后,又将资本与技术带回家乡,促进了无锡当地工业发展。由是,运河两岸遍布各式企业,昔日码头迸发强劲活力。

此时尚未开放的荣德生故居

二、“老城新学”:梁溪区内集聚的清季文教旧址

经济的繁荣,自然催生文教的兴盛,明清乃至近代的无锡,一直是江南文化渊薮。自碑刻博物馆而出,一行人继续走访无锡市的老城区(现梁溪区)。自隋朝以降,无锡多属常州,为其下辖县,清时依然,历史上,无锡的老城区涵盖早先的崇安、南长和北塘三区,运河在此穿城而过,无锡县城隍庙、县学的旧址均在这一区域内。而今,时过境迁,但走访此地,我们仍能追索到清季无锡知识人举办新学事业的印迹,也对彼时无锡新学的发展过程有了更具象化的理解。

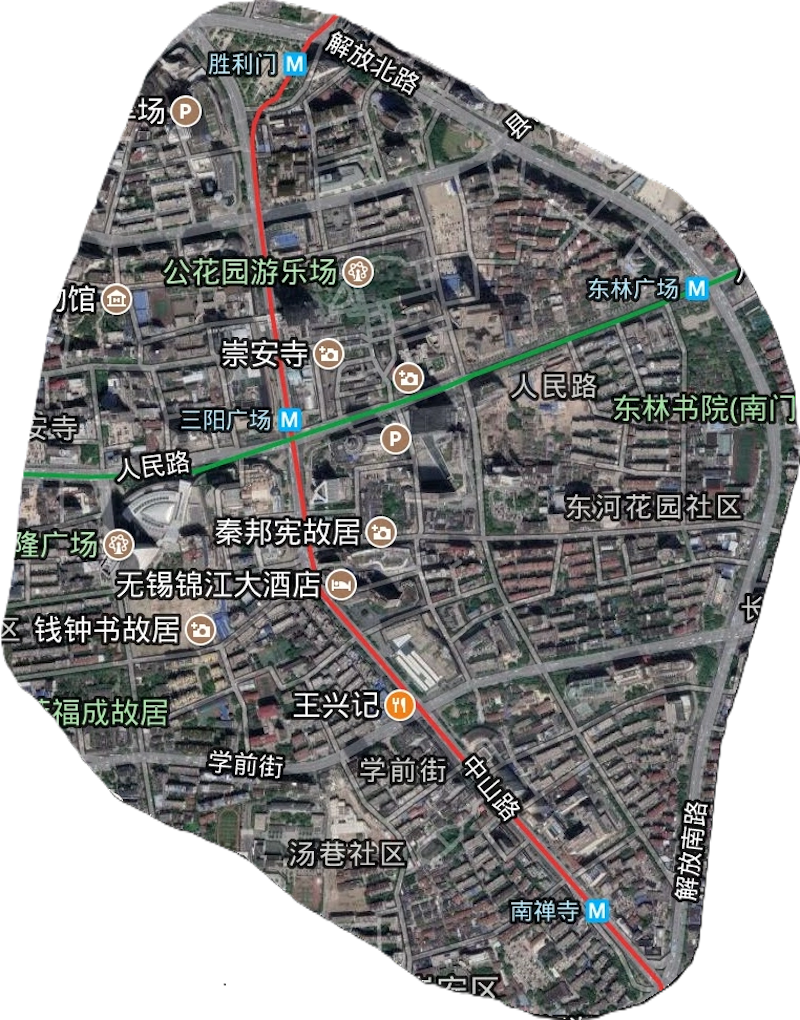

梁溪区地图

无锡县学碑刻与建筑简介

清季,无锡的城区空间沿袭明以来的传统布局,其核心区域就在今梁溪区老城一带。当时,无锡、金匮两县的政教场所大都在这一区域内聚集分布。光绪年间,无锡县署、学宫、崇正书院、城隍庙和东林书院等都是如此,特别是前三个场所间相隔至多不过三百多步,分布特别集中。(光绪《无锡金匮县志》)。到清季举办新学时,无锡的新学堂、报馆也有往老城政教核心地带集聚的趋势。许多著名学堂,如东林学堂、三等公学堂、竞志女学堂相继建成,地理位置相距不过数里。此行我们下榻的酒店位于梁溪区崇安寺街道,正毗邻无锡市东林中学,这所中学的校门上赫然标识“始于1905年”,原来和复旦大学同龄,今年正好迎来建校120周年。

以前读教育史资料,知道近代史上有著名的“无锡毁学”事件。光绪三十年七月(1904年8月),因无锡学界同人按清政府地方办学堂就地筹款原则,向无锡地方商贾筹捐,与当地米行、商贩产生了激烈冲突,引致全城罢市,聚集的民众捣毁了无锡城内的许多新学堂。从上午十点到十二点半,短短两个多小时,竢实学堂、三等学堂和东林学堂等校的建筑(仅竢实学堂被拆毁的房舍就有数十间)和堂内仪器、图书就均遭毁。(《详述无锡图城罢巿拆毁各学堂情形》,《申报》)。这一场“无锡毁学”,当时受到报章的广泛关注,影响颇大。读至此处,我颇纳闷何以短时间内,这些学堂一并遭毁。此番实地走访过后,方知这几所学堂处在方圆三公里以内,即使同一伙人接连冲击,也无需花费太多时间。可以说,这种空间上的新学集聚,一定程度上加重了清末毁学事件的后果。

无锡市东林中学(前身为竞志女学堂,始建于1905年)

梁溪区崇安寺街道

著名的东林书院,也是清季兴办新学的旧址之一。这座始建于北宋政和年间的书院,因明末顾宪诚、高攀龙等在此讲学,一度“远近名贤,同声相应,天下学者,咸以东林为归”,后又随“东林党”之名闻名后世。书院虽逢宦官之祸,天启年间一度遭毁,但明末至光绪年间,东林书院屡经修缮,讲学论道之音不绝。清末新政期间,书院改学堂是清廷提倡、各地响应的新式教育发展政策。光绪二十八年(1902年),清廷书院改学堂的谕旨颁布未几,在曾任丰县等地教谕的无锡士绅陶黼昇推动下,东林书院改办为高等小学堂。而该书院所改“高等小学堂”者,是据早先清廷颁布的“壬寅学制”,内中规定了“高等小学堂”与寻常小学堂共同组成小学堂系统。(璩鑫圭、唐良炎编《中国近代教育史资料汇编·学制演变》)

东林书院正心亭

一行人在东林书院旧址的合影

钱锺书故居,是我们到无锡必访之地。钱锺书生于宣统二年(1910年),两岁开蒙识字,幼年虽一度入秦氏小学和亲戚的私塾附学,但十岁之前的多数时间里,钱锺书主要随其秀才伯父钱子兰读书。钱氏故居最吸引人的地方是书房的复原场景:“钱氏”侧立在书桌旁,正低头盯着手中翻开的书页。作为游人,注视着这一陈列,仿佛穿过时空听到了钱锺书的读书声。民国九年(1920年),年方十岁的钱氏入无锡县立第二高等小学(原东林学堂,1913年改名)就读,当时其从弟钱钟韩也与他共读于此。四年后二人毕业,又一同考入了苏州的桃坞中学。

钱锺书故居

客厅桌上呈放着《围城》手稿

钱基博、钱锺书父子雕塑

钱锺书入读本县第二高等小学前,其时随父亲返乡的秦邦宪(博古)也一度进入该校读书。我们此行也考察了坐落于崇宁路112号的秦邦宪故居。秦邦宪出身于无锡的书香门第,其故居是典型的江南风格的传统院落,设计方精心复原了秦邦宪当年的生活场景,也用详实的文字介绍了秦家先辈的历史。幼年时的秦邦宪曾随母亲租住在族叔秦琢如第三进的三间平房。走访中最能直观地感受到为何钱、秦二人都选择县立二小就读。当时,我们就注意到钱锺书故居距东林书院旧址步行仅1.4公里,秦邦宪故居距此更是步行仅800米。虽时过境迁,路道多有变动,但三者间相距颇近这一点,丝毫不难觉知。

秦邦宪故居

从时间上看,东林书院改办小学堂是在新政之初。不过,无锡一地毗邻上海,风气开通,士绅兴办新学堂尚在新政之前。清季无锡最早的一所新学堂,也在我们考察的这一区域内。光绪二十三年(1897年)冬,无锡举人杨模等在无锡连元街上寿禅院创办了竢实学堂,次年正月开学。杨模为光绪二十年(1894年)举人,曾任天津武备学堂汉文教习,也在张之洞幕下襄办过自强学堂,是清末无锡维新的代表人物。自甲午战争后,回到无锡的杨模就投身于地方维新活动。在他任校长的竢实学堂中,聘请了著名数学家华蘅芳为总教习,堂内开设有历史、地理、算学、英文、日文等新学课程。在当时英文、日文教习薪资普遍高昂的情况下,以私人之力兴办的学堂开设此类课程,尤为难得。几经变迁后,而今竢实学堂的旧址坐落着当地著名的小学——连元街小学。这所位于无锡旧城中心地段的学校,与我们考察的秦邦宪故居等处相距不过一公里。此行之中,未能一探这所近代史上江苏最早的新式学堂旧址,可谓遗憾。

六一十岁时的杨模(摘自《江苏教育行政月报》)

无锡市连元街小学

次年(1898)八月,无锡举人俞复、裘廷梁会同友人丁宝书、吴稚晖等人创办了无锡三等公学堂。该学堂仿照日本学制,共设中学堂、高等小学堂、寻常小学堂三级学堂,故名“三等公学堂”,其借鉴日本学制创办小学堂的思路,比清廷仿日本学制颁布钦定学制尚早数年。但在近代史上,无锡三等公学堂为人所知尚非只因其创办较早,更多还是因为该堂教师据讲义集体编成的《蒙学读本全书》。该书于1901—1902年间首次出版,在清末十分流行。至光绪三十四年(1908年),该书已刊印二十多版,各地翻印、盗印本更是不可胜计,是清末新学制颁布之初最为盛行的小学堂教科书。(石欧、刘璐《无锡三等公学堂的<蒙学读本>:文、字、画三绝的教科书》)

1907年文明书局出版的《蒙学读本全书》

值得一提的是,无锡三等公学堂由无锡崇安寺西方殿千佛阁改建而成,是百日维新失败后,地方依然响应光绪维新之举的事例。我们在考察中还发现此地也在旧城文教核心地段,与此行考察的东林书院旧址、钱锺书故居等处相距不足一公里。宣统三年(1911),当地士绅在崇安寺又创办了无锡县立初等工业学堂,该校是今无锡市第一中学的前身。而在三等公学堂原址不远处坐落的崇宁路小学,2004年合并了由三等公学堂而来的崇安寺小学。不过,现在的崇安寺及其附近不再是学校。经过政府部门的整体改造,现今这块区域既是保留有大雄宝殿、阿炳故居和钟楼的历史文化区,还是汇集了购物中心和步行街的商业休闲区。

崇安寺今貌

无锡市第一中学

新政举办以降,现梁溪区内还陆续出现了多所学堂。光绪三十一年(1905年),无锡城乡创办的新式学堂已经达46所。其中,也有一些学堂与三等公学堂、东林学堂比邻而居。像同样开办较早的城北学堂,就位于今北塘大街,离东林书院也就一公里多。同年(1905),从日本留学归国的无锡人侯鸿鉴出资创办了竞志女学堂,其办学效仿日本模式,一度声名鹊起,与上海务本女学堂、苏州振华女学堂等齐名。竞志女学堂就位于今东林中学所在地,亦属旧城文教汇集区。至此恍然,东林中学校门标识“始于1905年”,可谓其来有自。

于江苏一省而言,清季无锡士绅在创办白话报刊方面,亦开风气之先。早在光绪二十四年(1898)夏,无锡举人裘廷梁在沪劝汪康年办报未果后,回籍与其侄女裘廷梁等人共同创办了《无锡白话报》,该刊旨在开启民智,鼓吹变法维新,每五日出一期。自第五期始,改名《中国官音白话报》,以旬刊形式出版。百日维新失败后,该刊停办。《无锡白话报》是江苏省最早的白话刊物,其他如《苏州白话报》等的创办尚在几年后。该刊物由无锡白话报馆发行,馆地在沙巷,毗邻东林书院旧址等地,也处在旧城文教的核心地段。

从时间上看,梁溪区内“新学”的集聚现象并未止于清季。20世纪二十年代,当新文化渐成时代主音调时,在离清末新学堂不远的县学旧址上,出现了一所名为无锡国专的学校。只是这一次,它发出的无锡声音,似乎和时代风潮唱起了反调。

第一期《无锡白话报》

三、无锡国专:旧学何以存生机

历经晚清国势的一路跌仆,兴学育才成为挽救危亡的士议所归,清廷新政也将改书院、设学堂纳入急务之列。虽然由抗捐而毁学之事屡有发生,持中西之辨而排拒新式学堂的声音已是应者无多。民初接续建立现代教育体制的步调,新学林立、书院倾圮至少在制度层面已是大势所趋。1920年“为振起国学、修道立教而设”的无锡国学专修馆,追蹑朱熹《白鹿洞学规》、乡贤高攀龙《东林会约》等传统书院的办学旨趣,几经建制规范、校址迁移而弦歌不辍,难免令人视作时代的异类。

无锡国专纪念馆正门

无锡国专纪念馆正门

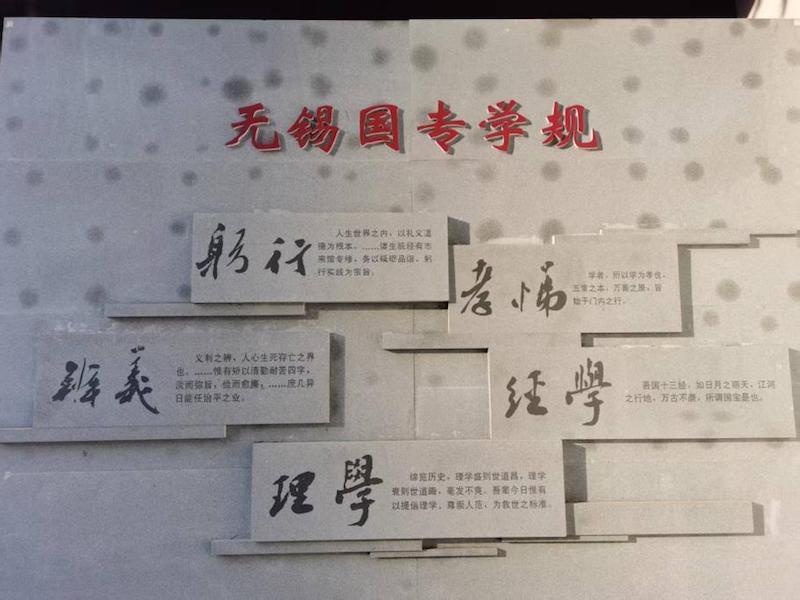

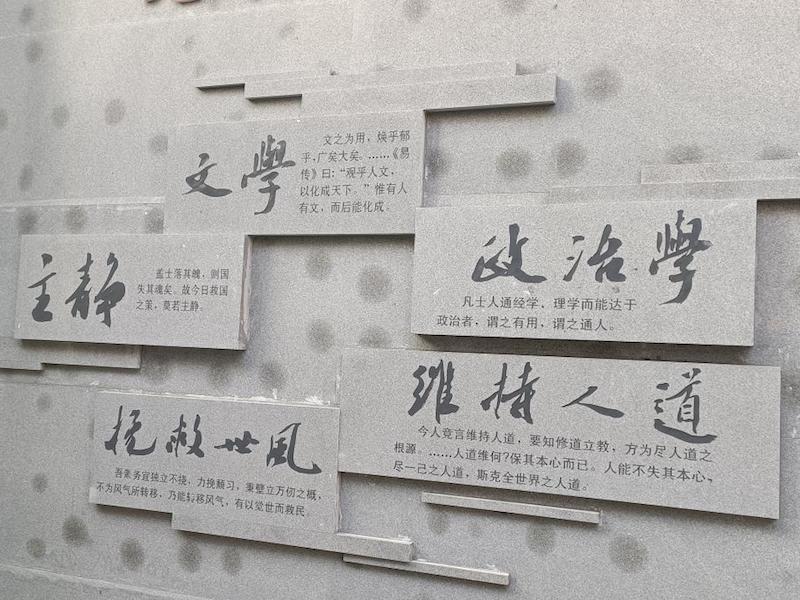

依据本次师门游学的行程安排,东林书院的下一站便是无锡国专纪念馆,两地相隔不过几分钟的车程。该馆选址于无锡学宫东部的戟门,与当年无锡国专所在地仅一墙之隔,现背倚无锡市大桥实验学校。古代县学、近代国专与现代中学聚于一处,这一空间上不知有意无意的巧合,倒颇合如今学者对无锡国专的定位——接榫传统书院与现代教育体制(陈平原《传统书院的现代转型——以无锡国专为中心》)。步入纪念馆内,大门两侧墙壁上的《无锡国专学规》列有“孝悌”“辨义”“经学”“理学”“主静”“挽救世风”等条。暂不论当时民国政府所颁学规着意于增加自然科学与生产技能训练,无锡国专采行研诵儒家经典以涵养性情的教育方式,与讲求以科学方法整理国故的北大研究所国学门相比,两者的理念悬隔也极为明显,无怪时人讥讽其为“冬烘先生之国学”(曹聚仁《春雷初动中之国故学》)。

无锡国专学规

无锡国专学规

无锡国专为什么呈现此种“冬烘”色彩,则须叩问该校的“灵魂人物”唐文治。遍览馆内的图文展板,对这位长期主持校政的“掌门人”不吝笔墨。纵观唐氏一生的行事与言论,讥诮其为迂腐浅陋、深闭固拒之辈则有违实情。唐文治(1865—1954),晚号茹经,江苏太仓人,光绪十八年(1892)进士及第后未能入清望所瞩的翰林院,却以办理外交事务崭露头角,跟随载振出洋考察,编有记载西方政情人俗甚详的《英轺日记》,其后参与新设商部(后改为农工商部)的擘划。光绪三十三年(1907)九月唐文治弃政从教,出任上海高等实业学堂(进入民国后改称上海工业专门学校,为上海交通大学前身)监督,以培育工程技术人才为办学目标,为该校增设铁道、电机与邮政等专科,被后人誉为“工科先驱”。除却政教事功,唐文治接纳西学的态度在言论中亦见赤诚。戊戌政变的次年,裁撤学堂之风起,其家乡士绅拟将学堂经费归入书院,唐文治则力陈“西学堂之不容不设”(唐文治《与友人书》)。

唐文治

纪念馆内唐文治的履历介绍

唐文治并非迂腐之士,十余年来对工业专门学校的发展倾注心力,在1917年廿年校庆之际,面对工科专业日见完备、学生数目累年增加的趋势,有“悲极而喜”等语(唐文治《在本校廿周纪念会上祝词》)。那么为什么在短短三年后,唐文治却以目疾、养亲为由坚辞校长一职,回到归老之乡无锡后,反而同意主持一个私立的国学专修馆呢?1920年春唐文治屡请自工专去职,时人反应与后人追忆多疑其不满于五四以降的学潮涌动。唐文治确对学生参与政治运动不甚支持,但他在学潮渐息之际也毫不恋栈。其与工专学生对国文教育的态度分歧,或可提供理解此事的另一视角。

唐文治早年兼习汉宋之学,将读儒经、作文章视为教育要务。甫一接手实业学堂,他便希望该校造就实业人才之外,同时“极意注重中文以保国粹”(唐文治《咨呈重订章程和宗旨》)。1918年,唐文治痛感于当日“文化退步如一落千丈”,以研读儒经与国文名篇作为保文化、达治平的关键,并不无骄傲地期待,“吾校之同人及学子亦皆精研国文,孳孳不倦,有以掞张吾之学识,异日者中国之文化其先盛于我校乎”(《<中学国文新读本>序》)。工专学子对校内国文教育的反响却不尽如预期。金易占谈及唐文治离开工专的契机,“他去任那一年的国文竞赛,正巧在星期天举行,学生大为不满,认为休息日不当要人写文章。他得悉之下,含着一肚气跑回家,此事也成为他去任原因之一”(金易占《无锡国专与唐文治》)。此次风波前后,唐文治再递辞呈,工专学生就是否挽留校长公决意见,近四分之三的学生反对继续挽留,国文比赛也随其去任而中断数年。

工专学生对国文比赛的冷淡,或令笃信“建功业者未有不本于文章”的唐文治感到失落。待唐文治回到无锡后不久,浙籍士绅施肇曾出资,邀其开办国学专修馆。唐文治面对得以一伸己志的橄榄枝,没有推诿之意,反而说“讲学家居,平生之志”,当即着手制订学规、挑选校址,筹备招考事宜(唐文治《茹经先生自订年谱》)。20年代全国不少地方均有类似性质的学校开办,而独以无锡国专的规模为盛、存续较久,并在1928年成为唯一正式立案的国学专修学校。这与无锡兼为文化名城与工业重镇不无关系。文教兴盛则生源充足,工商发达则热心助学的绅商财力优裕。

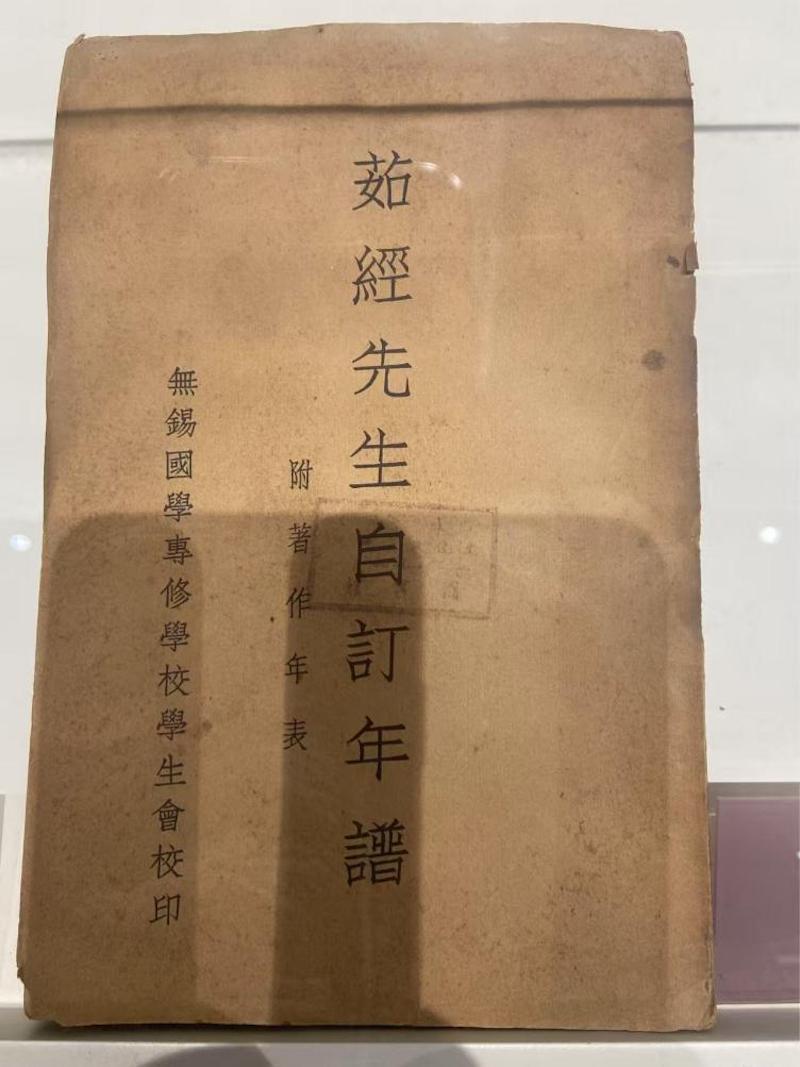

唐文治《茹经先生自订年谱》

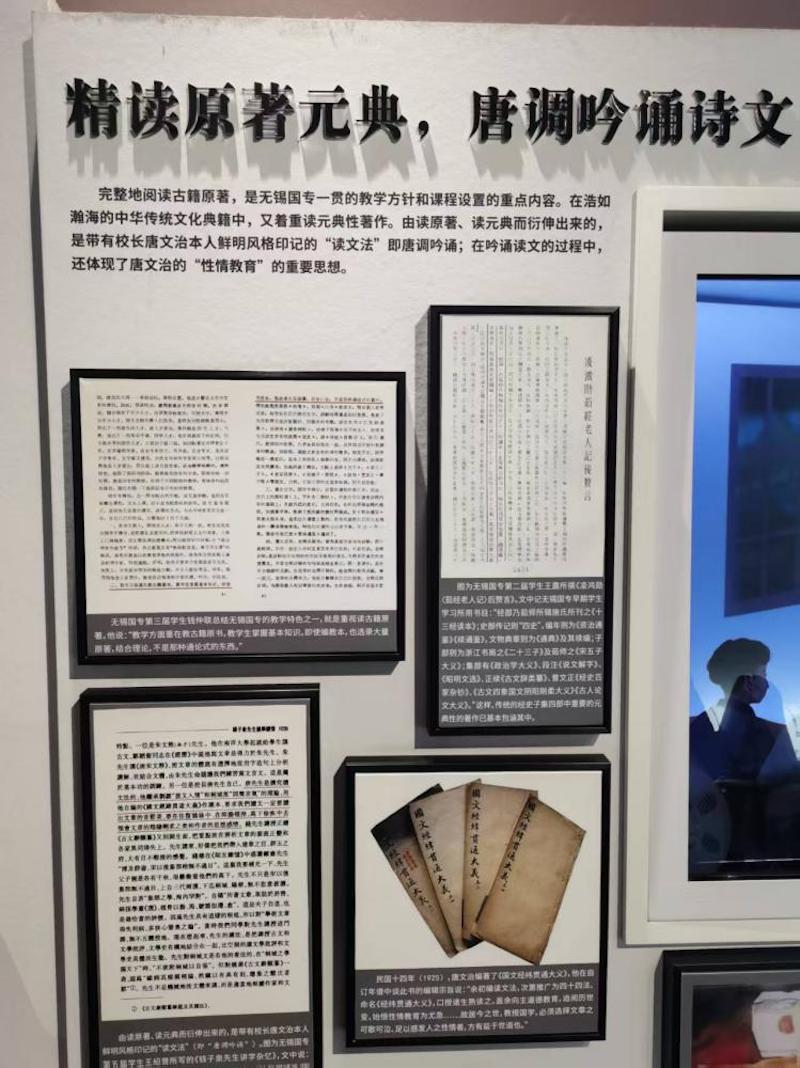

国专的教育方式:唐调吟诵元典

除却外部条件,恪守旧规的教育方式也是无锡国专独树一帜之处。与同一时期排斥文言、强调客观研究经典文本的五四新文化人不同,唐文治信奉以“可歌可泣”之文章“感发人之性情”的国学教育(唐文治《茹经先生自订年谱》)。这一旨趣反映到具体的教学实践上,则是引领学生在吟诵元典中体会文章精义进而涵养性情。此外,无锡国专对书本形态、书写手段等细节也极为坚持。1931年11月国际联盟会教育考察团成员参观无锡国专,感慨“我们来中国看过很多学校,读的是洋装书,用的是洋笔,充满洋气。这里才看到纯粹中国化的学校,才看到线装书和毛笔杆”。这一评价深惬唐文治之意,多次引以自得(金易占《无锡国专与唐文治》)。或许唐文治正是期望通过嵌入日常的吟诵元典、翻阅线装书、手擒毛笔杆等传统“形存”,为其心中真实的本国学术留取“魂在”。

今人对无锡国专多加青眼,可能因其曾聚合如周谷城、吕思勉等名师,并培养了如周振甫、汤志钧等文史名家。仅纪念馆展板所举出的知名学人,已使人目不暇接。不过据学者考证,无锡国专毕业生以从事教育业为主,其次为在企业或政府部门任职,从教者中又以中学教师最多(吴湉南《无锡国专与现代国学教育》)。依此就业流向,无锡国专的教育方式还为当日的一般知识分子谋生提供切实帮助。民国时期“职业界中泥用的文字,习惯上大多用文言文”,而“一般青年能写读语体文的居多”,当时很多国文补习学校便是因此应运而生。(瞿西华《职业补习学校之国文教学》)若从弥缝教育理想与社会需求差距的角度,无锡国专所传授的内容,还不是博物馆中束之高阁的“死物”,犹带一线留存于世的生机。

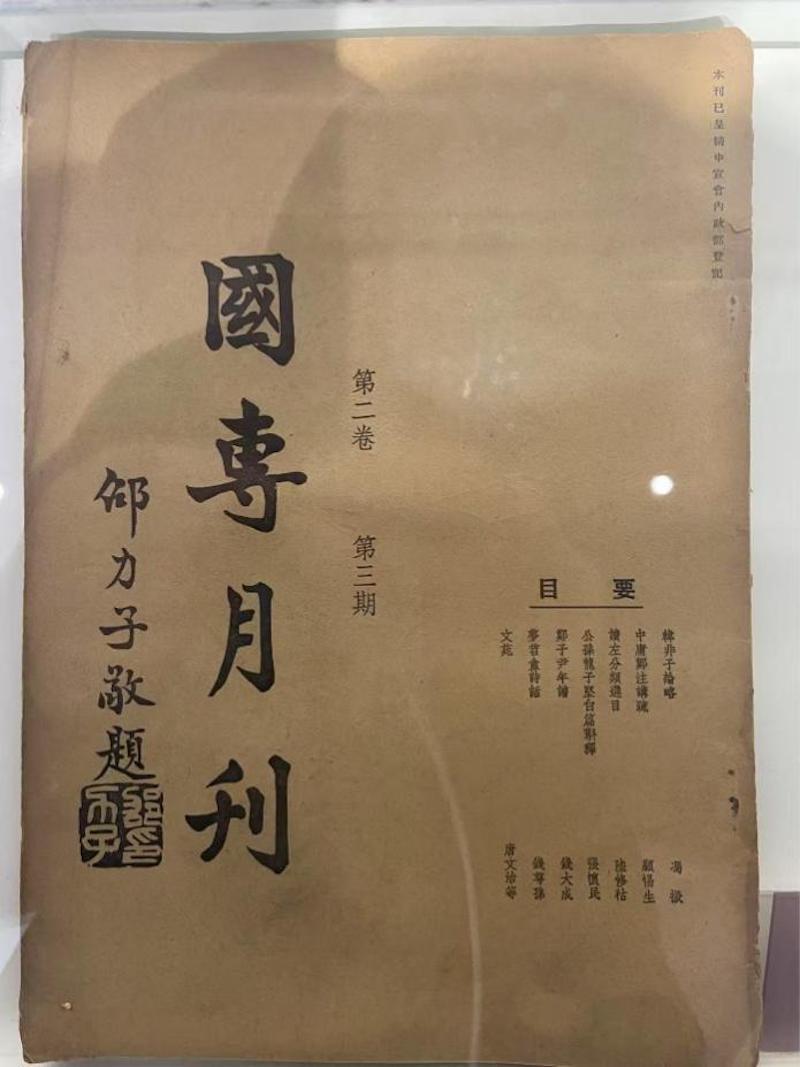

《国专月刊》

任教于无锡国专的学者

四、“未寓的故居”:薛福成与薛家花园

薛福成故居正门

无锡国专参观完毕,行走在无锡市中心的车马喧嚣中,薛家花园这座旧式建筑群在无锡市中心的摩天巨楼中风格别具,黑漆大门与书别称“钦使第”的朱红灯笼皆格外醒目。这座号称“江南第一豪宅”的建筑群,门前到影壁之间早已被拓宽为开放大道(现名学前街),车流如织,红绿灯闪烁。步入园中,恍若踏入一个跨越百年的时空裂隙,今日名为“薛福成故居”的地方,这里名义上的主人薛福成,终其一生未曾真正踏入这座耗费心血营造的宅邸半步。

薛福成故居门额上蓝底金字的“钦使第”匾额

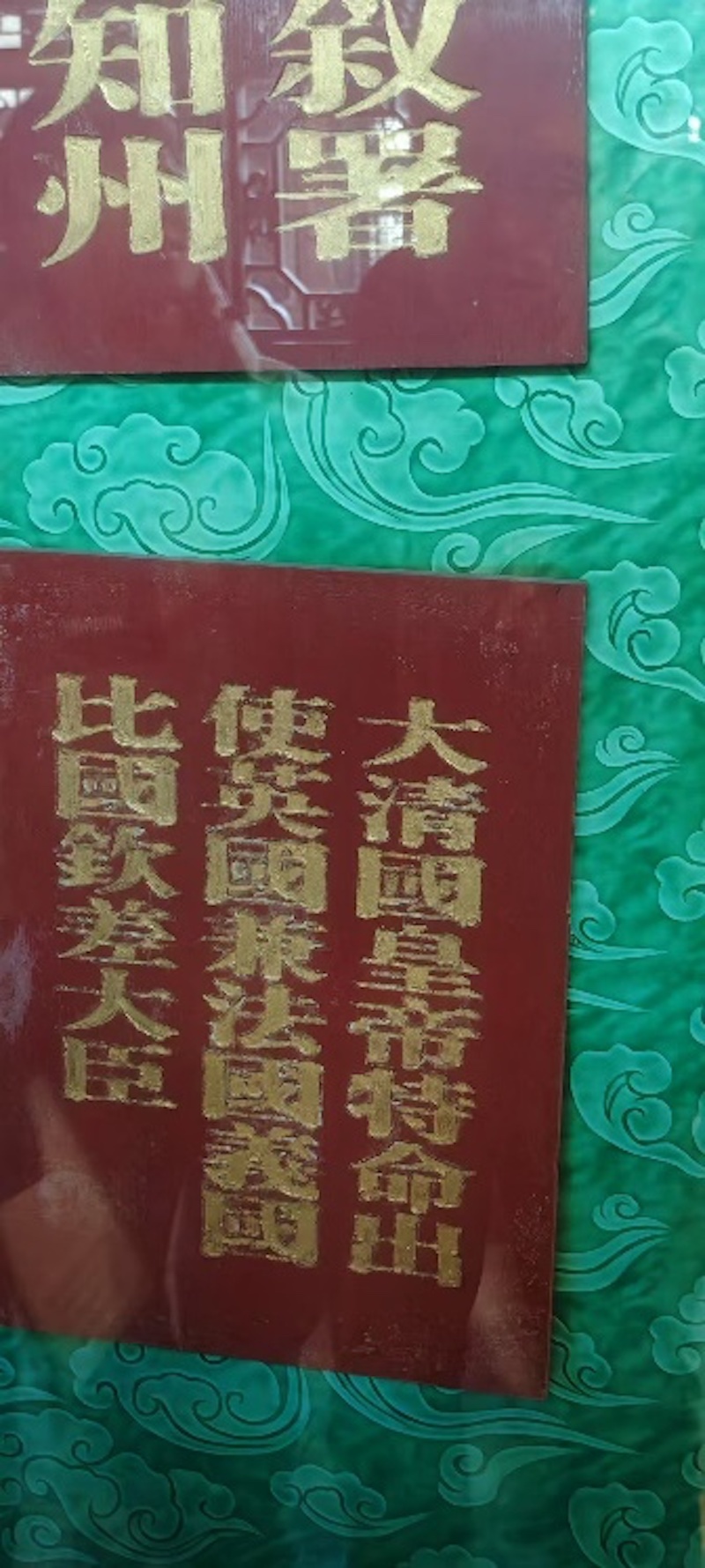

故居内陈列的官衔牌

故居别名“钦使第”,所谓“钦使第”即因薛氏受皇帝特命出使四国钦差大臣而得名,故居将军门门额之上仍高悬光绪皇帝御笔亲题的蓝底金字竖额“钦使第”。光绪十六年(1890年),薛福成以驻英法意比四国公使的身份远赴欧洲,临行前,用俸银买下锡城西水关内,束带河与前西溪之间丁、秦等姓的地基,他亲手绘制宅邸草图,筹措七万二千大洋,交予长子薛翼运(即薛南溟)督造。(陈宏华《江南第一豪宅:薛福成故居“钦使第”简介》)而薛氏之所以选择此处,除因为此处东近孔庙、学宫,西接西水关,三面环水,是一块风水宝地之外,似乎更有其童年回忆,《庸盦笔记》即有一条记忆残片,《学使旧宅》一条云:“余幼居无锡西溪上外家顾氏宅中,其右邻秦氏,亦巨宅也。父老尝告余曰:此前福建学政俞鸿图旧宅也。”(薛福成《庸盦笔记》卷三·佚闻)总之,这位洋务运动的中坚人物,既要在西洋外交场上斡旋,又要在故土经营一座理想中的家园。四年后,当九开间厅堂、转盘楼与江南园林交织的宅院落成时,薛福成正满心期待归国,安度晚年,然而命运的笔锋陡转——他在归途行至上海时突发疫病,溘然长逝,终未能跨过最后三十里水路,看一眼这座以“钦使第”匾额为冠的“半城”巨宅。

薛家花园的建筑设计中,暗藏着晚清士大夫的生存智慧与挣扎。为规避薛氏作为正三品官员宅邸不得超过五开间的礼制桎梏,建筑核心的轿厅和正厅遣匠人以“对剖双排柱”将九开间切割为三组独立的三开间,既在视觉上维持恢宏气象,又在礼法要求上给予了“三座三间并列”的巧妙解释。正厅更以六边形蜂窝式砖细墙分隔空间,辅以西式滑轨移门,独具特色。整体来看,建筑群可分为一条中轴线和左右两翼,中轴线与两翼之间又有东、西备弄各一条,中轴线由南而北依次分布的是照壁、门厅、抱厦、轿厅、正厅、内围墙、房厅、第二条内围墙、转盘楼以及后花园。而谈及转盘楼则更为“逾制”,故修建时只能通过断脊的建筑艺术设计将转盘楼分成了三、五、三开间,因此薛福成故居的转盘楼也成为国内目前保存的最大的转盘楼。此外,如正厅蜂窝式砖细墙与西式移门的混搭,东花园弹子房内斯诺克桌球与彩绘玻璃的辉映,皆是新旧文明碰撞的具象化,而中西建筑与工业文明在此园的完美合璧,在保证居住舒适性的同时,更兼具艺术表达。

如今的薛家花园,早褪去了“薛半城”的私密性。修复后的务本堂里,曾国藩手书“务本堂”匾额下,与翁同龢书“每临大事有静气,不信今时无古贤”的楹联前,随处可见游客举着手机、相机穿梭其间;曾让薛氏后人提心吊胆的逾制九开间,通过建筑设计巧妙化解,也成了导游口中津津乐道的故居轶事。西轺堂前,钱泳题写的匾额与当代增补的名家书法相杂,2002年冬月的补刻落款与光绪年间的原迹同壁而立,恰似一种巧妙的历史折叠。

务本堂实景

西轺堂实景

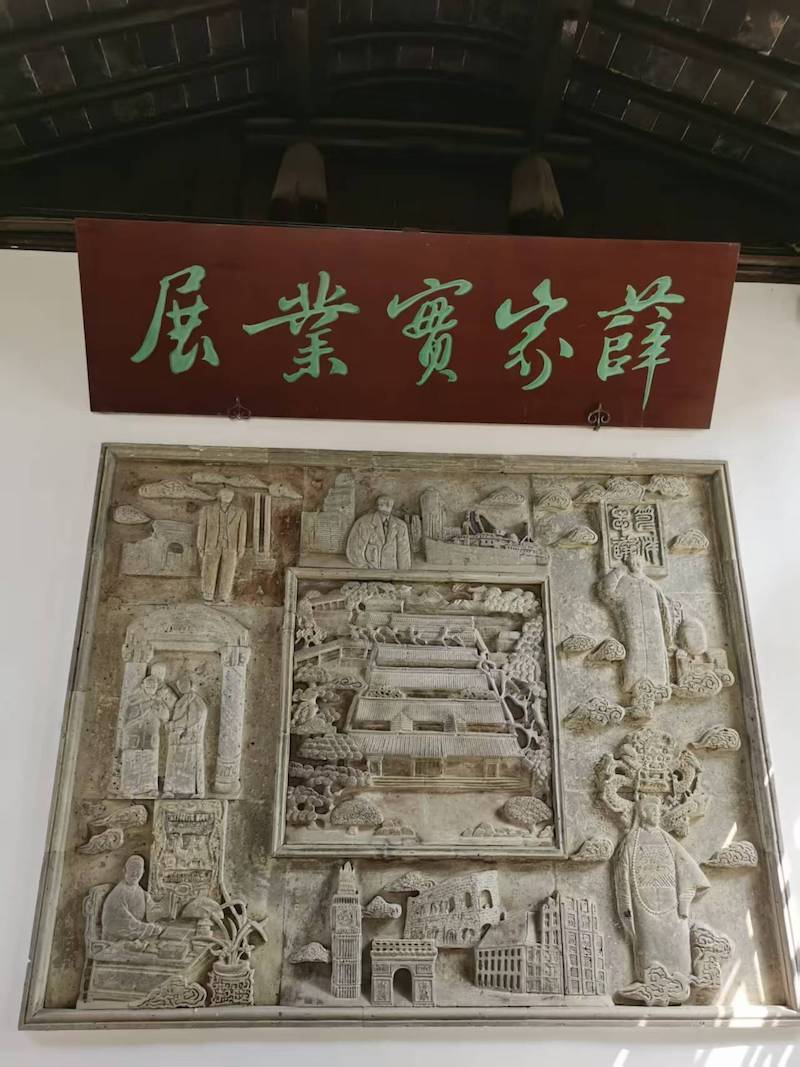

薛家实业展

站在转盘楼回廊俯瞰,后花园的曲桥流水依旧蜿蜒,但池中倒影已映出现代楼宇的轮廓。薛福成当年设计的“中西合璧”,终究敌不过更彻底的时代交融。这座从未迎接主人的故居,恰似一具精致的时光雕塑——凝固着个人命运的遗憾、家族荣光的虚妄,以及一个古老文明在剧变前夕最后的体面挣扎。当游人的嬉笑掠过雕花门楣,不知那位殁于归途的外交家,可曾预见到这般喧闹的寂寥?

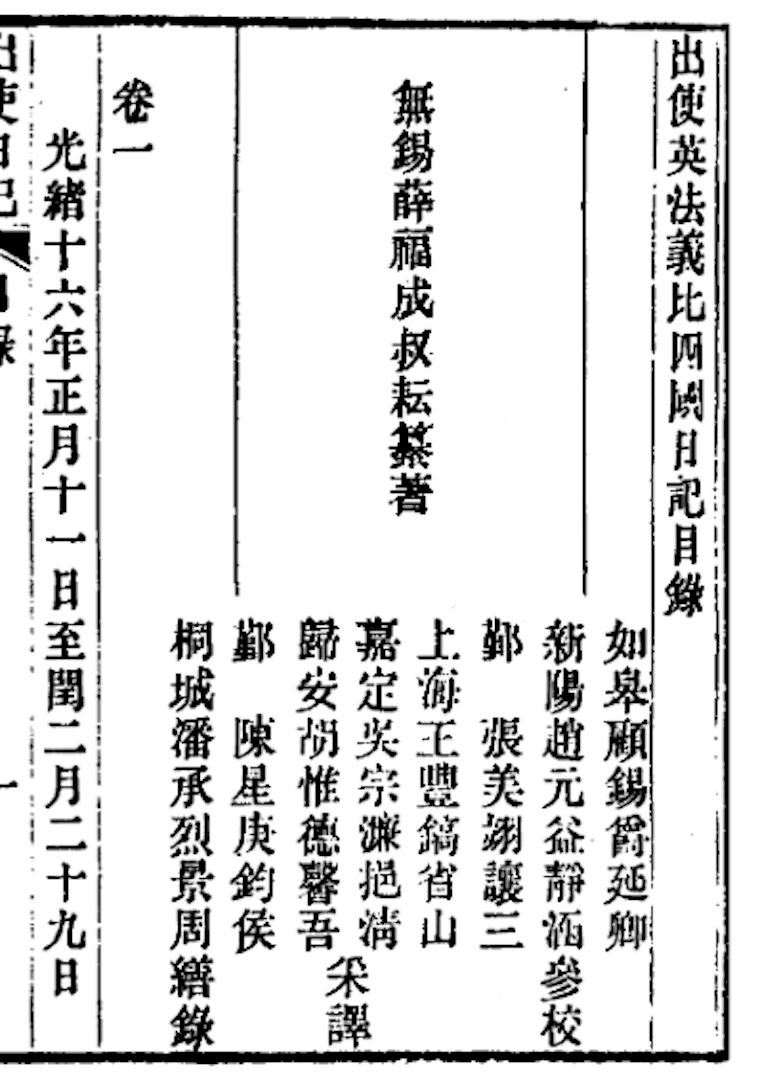

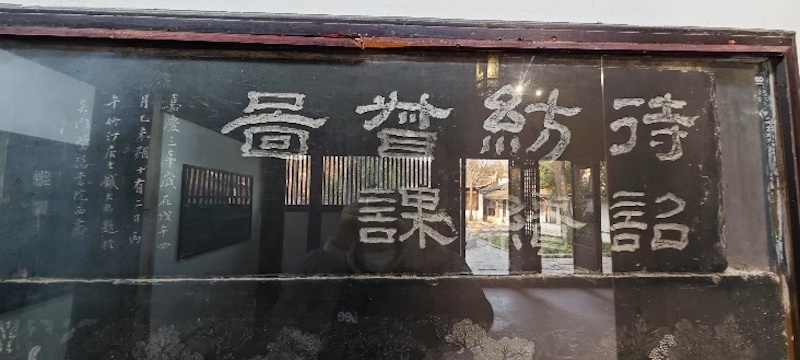

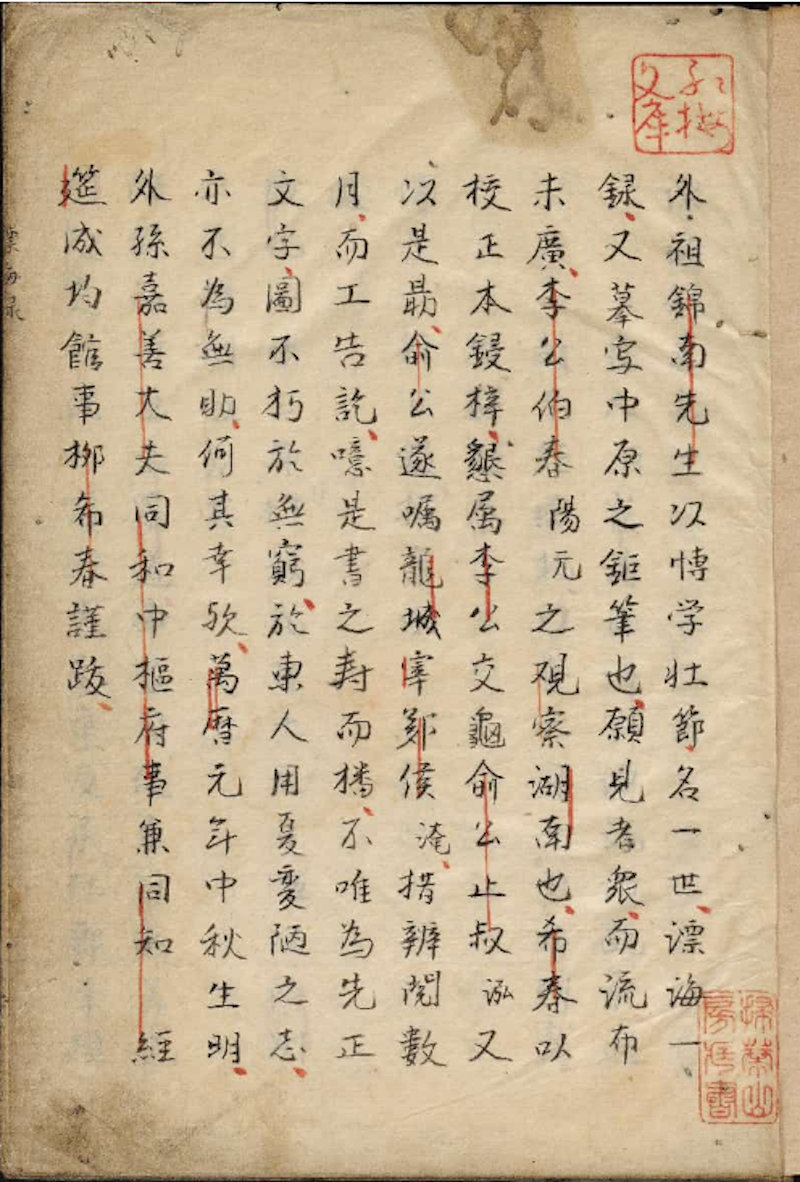

一行人流连于后花园水木、奇石、廊桥间,于此合影留念,而时近黄昏,已经是景区广播即将闭园之时,匆匆观览完“典籍里的无锡”展,也到了闭园时间,诸人早生去意,在工作人员的催促引导下,完成了当日考察的最后一站。故尚未仔细参观“传经楼”,不仅出于时间所限,更源于此楼深藏故居之中,较为僻静,更少有游客踏足,常被人忽略。然而此楼或许更可管见薛福成在近代保存中学火种、传播西学文明等文化事业的丰功伟绩。其一,此楼建筑几乎全仿宁波天一阁,钩沉薛福成与天一阁之因缘,则在薛氏任宁绍台道间,因历年战乱,天一阁藏书与杨振藩、何明经所编的书目稿本难以核对,故由他组织钱学嘉、董沛、张美翊三人重新编目,成《天一阁见存书目》于清光绪十五年(1889)刊刻出版,此目可谓在天一阁藏书目录史上分量极重,而从仿造天一阁而建传经楼之事,亦可想见薛氏对投身于东南文化事业之时意气风发的自己何等怀念!其二,即薛氏身后之著作,许多由其三子薛莹中刊刻于此传经楼,其中有重刊,亦有初刊。重刊如光绪二十四年无锡传经楼刻八卷本《出使公牍》、光绪二十四年传经楼刻六卷本《出使英法义比四国日记》;初刊则为光绪二十年、二十三年、二十四年十卷本《出使日记续刻》;光绪二十八年无锡传经楼刻《续瀛环志略初编》(此书刊刻成书过程复杂,可参见邹振环《薛福成与<瀛环志略>续编》)及光绪二十年传经楼刻一卷本《滇缅划界图说》等,多为薛氏记录、传播西方史地、社会、人文之著作,更是晚清有关对外交涉的经典之作,薛福成亦可谓“开眼看世界”的后继之人。薛氏诸多著作中,《出使日记》最为世人知名,《出使日记》有稿本与刻本两个系统,稿本今存南京图书馆(稿本自同治七年到光绪二十年,后半部分为出使内容)。刊本则版本众多,初编为薛福成于海外编订,寄回国内刊刻,即将光绪十六年(1890)正月到光绪十七年(1891)二月的日记厘为六卷于光绪十八年刊行。续编则为其子薛莹中编订光绪十七年三月后的部分,成十卷本,于光绪二十年刊行,二十三年重校再刊,二十四年又刊,皆为传经楼家刻本。(参见杨波《经世文编:薛福成出使日记的编订、出版与传播》)家刻本之外,因受出版市场青睐,《出使日记》又有诸多石印本,广为流传。此外,日记中《观巴黎油画记》一篇已成为经典游记散文收入语文教材,薛福成之名,已家喻户晓。由此,薛福成生前的文化努力,似乎消解了他猝然而逝的遗憾,正如《观巴黎油画记》结尾所言“夫普法之战,迄今虽为陈迹,而其事信而有征”,薛福成之远涉重洋,开眼看世界,传播西学之功绩如今也已成旧事,而其事却通过《日记》文字保存,亦是信而有征,班班可考,在中外交流史上留下了浓墨重彩的一笔。

《出使日记》光绪十八年刊本书影

此时笔者不禁怀想:刻书以诵先人清芬,本是文化大族之传统,百年前的传经楼刻工忙碌的身影,又有多少隐现于眼前的“传经楼”呢?

如今的传经楼在夕阳的映衬下殊显落寞,左宗棠公题写匾额之故实,似乎也逐渐在历史蹉跎中为人忽略。向内瞥去,一楼仅为书房陈设,二楼更是落锁,藏书亦已流散归藏南京博物院、南京图书馆、苏州大学等处。当代著名的藏书家韦力先生亦曾寻访此处,更撰文有一番追索,以为传经楼“藏书不仅多,而且应有不少善本”,且述及无锡薛氏之“藏书传统”,其兄薛福辰之“青萍阁”亦有其名,其子薛邦襄也雅好藏书,可以想见薛福成及其家族当年藏书之盛况。(韦力《上万言策、仿天一阁——薛福成与传经楼》)

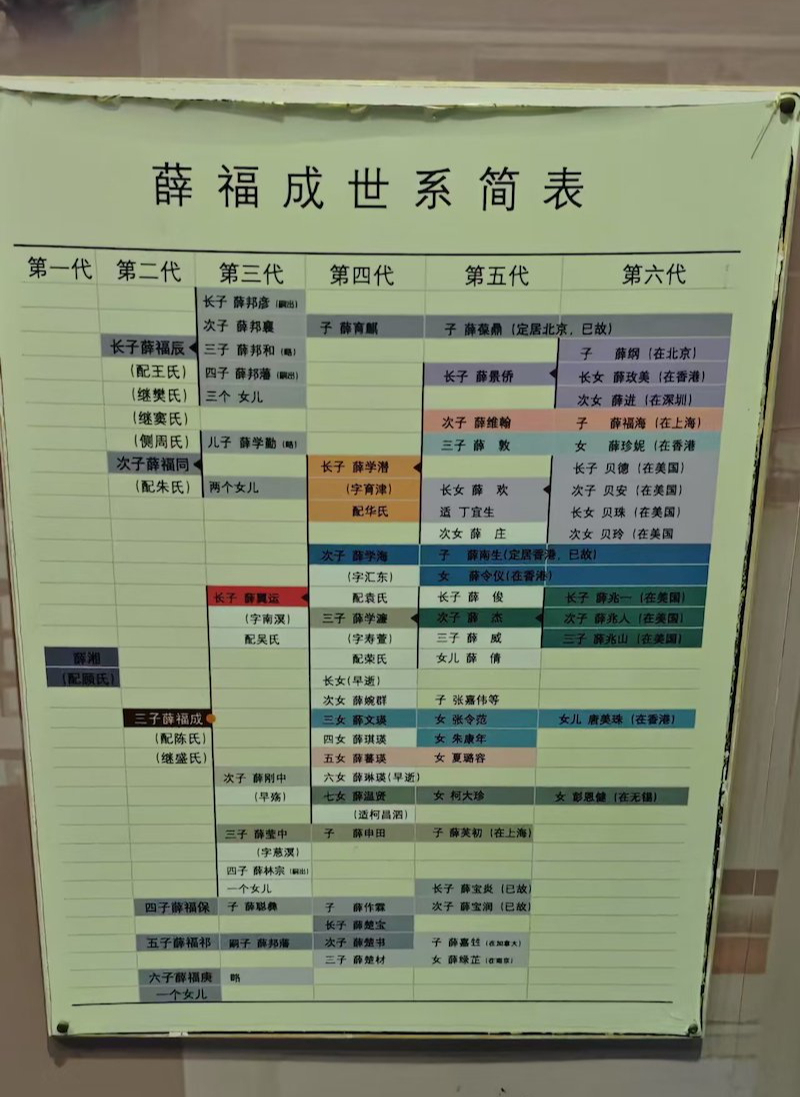

薛福成生平展中所陈列“薛福成世系简表”

黄昏中的“转盘楼”

夕阳西下,自故居向北远望,一座座摩天高楼如同矗立在时代的巨人,平添了几分历史的苍凉与萧瑟,考察一行人中有人有感而作七律《过薛家花园怀薛福成》一首:

海外孤臣掣长鲸,东南百战肃河清。星槎远渡烟波险,儒冠犹遐欧陆名。

未许名园埋病骨,空留旧苑泣秋声。传经楼外摩天厦,犹听风檐述半城。

“半城”荣耀已为旧事,薛福成童年记忆里的“秦氏旧宅”似乎和锡城人民眼中的“薛家花园”都已经归入历史长流之中。经历百年的历史变革,这所“未寓的故居”,似乎也终究迎来了它“真正的主人”。

一行人于“后花园”石、水间合影

五、“家族孝义的轮回”:华孝子祠怀古

追溯无锡薛氏之文化盛业,怀想无锡地方的文化名士,似乎都背靠宗族社会这一棵大树,个人与家族、家族与地域,始终紧密相系,互相影响,这种人与社会的交互方式,已成为中国人文化基因的一部分。第二日的行程,以无锡惠山历史文化区为主,气温虽低,但天气晴好,惠山古镇最为知名的,也就是连片的无锡大族祠堂建筑群了,一行人匆匆走过一个个地方大族的宗祠,而驻足在幽静的华孝子祠前,祠前草木掩映,似乎是观景拍照的好地方。

惠山寺大雄宝殿

天下第二泉

惠山寺前古银杏

竹炉山房

站在华孝子祠的庭院中,仰头望去,檐角的风铎在午后柔光中轻晃,发出细碎的清响。这声音仿佛穿透了层层叠叠的时光,将东晋的孤灯与元代的纺车、明代的墨香与清代的刻刀,都缀连成一张细密的网。华氏家族的命运,恰似这檐角的风铎,被历史的风反复吹动,每一次震颤都带着相似的韵律——孝义、守节、诗书传家,这些词汇在族谱书写中轮回流转,竟成了一种宿命般的回声。

华孝子祠

冬季的华孝子祠前草木

华宝像及赵孟頫书“孝为行首”匾额

查阅《南史·孝义传》:“华宝,晋陵无锡人也。父豪,晋义熙末,戍长安,宝年八岁。临行谓宝曰:‘须我还,当为汝上头。’长安陷,宝年至七十不婚冠。或问之,宝辄号恸弥日,不忍答也。”(《南史》卷七十三)所谓“为汝上头”,也即古代男子的成人礼——加冠礼。华宝再也未能等来许诺二十岁这年为它加冠的父亲,似乎终身困在失去父亲的八岁童年,乱世的离丧,父亲的早亡,艰难的生活,或许已经成为笼罩他终身的阴霾,他的孝义,对象是已经逝去的父亲,这样的孝,是出于美德,还是对童年空洞的一种自我安慰呢?

细观墙壁上《纺绩督课图》刻石,主人公名为华幼武(1307-1375),字彦清,号栖碧,无锡华氏。华幼武六岁失父,由其母抚养长大,后筑贞节堂春草轩以侍养母亲,为当时名士大夫所赞,并多为之作诗文。其母陈氏名明淑,抚孤持家,矢志守节,至正二年(1342)获旌表。华幼武工诗,著有《黄杨集》三卷,补遗一卷。(明黄虞稷《千顷堂书目》卷二十九)元至正七年陈谦书《春草轩诗序》这样记录:

春草轩者,梅里华幼武彦清奉母夫人之所也。夫人陈姓,归华氏甫五年,其父子举入京,为都功德使司都事,以疾归而卒。夫人誓守志不移。后廿年,朝廷从有司请,为表其宅里。至是,夫人年已逾五十矣。其事具今翰林直学士黄公所为都事府君墓志铭,及国子博士张公所著轩记。谦客幼武所,知其本末益详。一日,夫人生朝,与宴席,酒半,幼武举杯至余,以酒酹地,为余言:“幼武生六岁而孤,赖吾母至今日。今吾儿四人,长者年且十八矣,今日安得不为吾母罄饮?虽然,吾又何以报吾母恩?”(《元人题华氏春草轩卷》,清卞永誉《式古堂书画汇考》,书考卷二十一)

华幼武为母罄饮,更见一诗人之浪漫与豪迈,而华母之恩,正如其自言无以为报,这样的孝义自此又成为了流传后世的经典范本。《纺绩督课图》此图原迹应为嘉靖丁未年(1547),文徵明为华察(华幼武七世孙)补绘,嘉庆三年(1798)由其后代华寇勾摹上石,前有钱大昕题端“待诏(文徵明)纺绩督课图”,隶字朴拙古雅,极富艺术气息。

华孝子祠内《待诏纺绩督课图》刻石

东晋的华宝为父终身不冠不娶,元代的华幼武为母筑堂,相隔千年的两段孝行,在祠堂碑刻上遥相对望。华宝七十不婚冠,草木为之含悲;华幼武“春草轩”侍母,引得名士竞相题咏。看似重复的叙事,实则暗藏家族精神的隐喻——当“孝”成为一种近乎仪式的传承,它究竟是血脉中天然流淌的深情,还是后人刻意经营的道德丰碑?一个东晋的华宝丧母事父至孝,一个元朝的华幼武丧父事母至孝,这仿佛是一种家族的轮回,这种轮回是家族精神的传承,还是有意的模仿,我们无从查证。笔者想起《百年孤独》里的布恩迪亚家族数百年不断重复相同的命运,同样的,华氏家族的孝义轮回,这种命运是否某种程度上也是一种“诅咒”?

上图藏火前本“真赏斋帖”拓本

转过回廊,目光落在西壁的《真赏斋帖》刻石上。这些清代重刻的碑文,原属于另一个华氏传奇——明代无锡大鉴藏家华夏的“真赏斋”。华夏,字中甫,号东沙子,与文徵明、祝允明交游,其真赏斋曾藏有钟繇《荐季直表》、王羲之《袁生帖》等稀世法帖。嘉靖年间,文徵明父子为其钩摹上石,成就“墨林双璧”的美谈。而今这些刻石栖身孝子祠,倒像是一种隐喻:孝义传家的宗祠,与金石书画的雅藏,原是同一棵树上的两根枝桠,它们盘桓交织,密不可分。查考所知,此本非“火前本”,亦非“火后本”,乃清初重刻本。“真赏斋”为无锡华氏中人,明中叶无锡古物鉴藏巨擘华夏之收藏所。此刻石如今完好栖身于华孝子祠,大约是因为同出于无锡华氏,而其中的世系较为复杂,大约是居于晋陵(即今常州一带)的华覈,是为江南华氏一族的始祖。华覈后传三代至华豪,其子华宝居于无锡之隆亭(今江苏省无锡市东亭镇一带),由是无锡隆亭成为江南华氏的祖居之地。而无锡华氏也以之为“孝祖”。“就古书画收藏而言,无锡华氏有其十分独特的地方。其一是自元代迨至明清,家族的书画收藏传统始终没有中断。具有十分明确的记载是这一传统始自‘通四支’的华幼武,某种意义上终于民国时期的‘通四支’后裔华绎之,前后绵延长达六百余年。”(王照宇《地域、家族及书画收藏——以无锡华氏为例》)

周星驰曾主演过一部经典电影——《唐伯虎点秋香》,唐伯虎为追求秋香姑娘,化名华安栖身无锡华府,而电影中华太师的原型,也就是前文所提及的华察,当然无论是冯梦龙白话小说《唐解元三笑因缘》,还是电影《唐伯虎点秋香》,都是出于杜撰,全属子虚(华振范《有关东亭华太师传说考订》,《无锡县文史资料》,第4辑),但无锡华氏之旧日繁盛风流,却可从中想见一二。

《唐伯虎点秋香》中的“华府”

江南家族是一个大课题,而家族百年乃至千年的发展史,似乎也总是陷入一种重复的叙述。忠孝节义的母题在祠堂碑刻间流转,科举入仕的传奇在族谱行间复现,园林藏书的雅事在方志中代代重演。研究者们捧着放大镜追溯每一支世系的脉络,复述某个家族在某个领域的煊赫,却鲜少跳出轮回的叙事窠臼。当考据的笔尖在故纸堆里越钻越深时,历史的沉思反而在过度阐释中愈发稀薄,我们终究和那些重复家族孝义传说的华氏后人一样,成了自己笔下的另一重轮回。

行旅中的有趣一幕

六、“漂海而来的异乡人”:崔溥锡山事迹重拾

锡惠公园的绿荫深处,一块灰色的石碑默然静立,其上“崔溥先生锡山事迹纪念碑”的刻痕已略显斑驳,一行人仔细辨认了许久才识出字迹。碑后几株灌木低垂,在寒风中摇曳,仿佛在为五百年前那位意外造访的朝鲜文官拂去远道而来的风尘。这块碑石,不仅镌刻着一段跨越山海的历史奇缘,更勾连起在大运河的滔滔水波中,一个异乡人眼中江南的鲜活剪影。

崔溥先生锡山事迹纪念碑

惠山老街游人如织

一行人在惠山古镇文物古迹区合影

崔溥(1454-1504),字渊渊,号锦南,朝鲜官员、遍访中国的旅行家,朝鲜全罗道罗州人。1477年,崔溥考中进士;1482年,通过中文科乙科考试,1486年,通过中文科重试乙科考试,后被选入湖堂图书馆。崔溥的漂流,始于一场命运无情的嘲弄。弘治元年(1488年)闰正月初三,他自述云:

漂流海中。是日,乍阴乍雨,东风微顺。海色深青。大静县监郑嗣瑞、训导卢警闻臣遇丧,驰来吊慰。与崔角、朴重斡、倭学训导金继郁、军官崔仲众、镇抚金仲理等十余人,学长金存丽、金得礼、校生二十余辈,俱送别于浦口。存丽、得礼等止臣行,曰:“老仆生长海国,谙经水路。汉拏山阴雨不调必有风变,不可乘船。且《家礼》‘始闻亲丧遂行’注云:日行百里不夜行,虽哀戚犹避害也。夜行尚不可,况过此大海,其可不慎乎?”座中或劝或止,日高不决。镇抚安义来告曰:“东风正好,可以去矣!”重斡、仲众等亦劝行。臣遂告别登船。

金存丽、金得礼以《家礼》所云即使奔丧亦应避害,尤其大海茫茫,必须慎之又慎来规劝,但不知是否命运潜在的安排,一句“东风正好,可以去矣”,让崔溥下定决心不顾友朋的劝阻,登船渡海,开始了他命运中的这场劫难。他本欲从济州岛渡海归乡奔丧,却被飓风裹挟至东海深处。九死一生后,这位朝鲜五品文官竟漂流至浙江台州临海县,成了“漂海而来”的异国访客。彼时明朝官吏以纸笔问询,崔溥以汉文应答如流,终获朝廷礼遇,获准沿大运河一路北上,自北京经辽东最终归国。归国后,应朝鲜成宗李娎之名,记录这段奇遇,成《漂海录》一书。崔氏自述“丧人臣崔溥,自济州漂流,泊瓯东,过越南,经燕北,以今六月十四日到青坡驿。敬奉传旨,一行日录撰集以进”,语中足见其行之远,其遭遇之奇。而这段传奇的运河之旅中,在无锡二月十八、十九两日的短暂经过,其记录又恰似一卷徐徐展开的江南百景长卷,让人回味悠长,读之亦可想见五百多年前无锡之盛景。

哈佛大学燕京图书馆藏《漂海录》书影

哈佛大学燕京图书馆藏《漂海录》书影

崔溥著、葛振家注《漂海录》,北京:社会科学文献出版社,1992年

二月十八日,崔溥的官船自苏州启程,经普圆桥、望亭巡检司、马墓铺、纯安桥等处,至四更时分(凌晨一点)方抵锡山驿留泊。此时的运河早已“沉睡”,唯有驿站的灯笼在夜色中摇曳,不知此时崔溥是否能体会“夜半钟声到客船”之寂寥感呢?

次日天明,无锡知县何英亲至码头相迎。这位道州籍的官员,以“馔物”相赠,细节虽未详述,却足见礼数周全。崔溥笔下对此仅以“忘其姓名”轻描淡写,但历史档案中何英之名,却因这份跨越国界的善意得以流传。(何英,道州人,弘治元年至二年任无锡知县。)更耐人寻味的是,这位朝鲜士大夫对无锡的观察,远不止于官场寒暄。他的官船自锡山驿过建渡桥,入无锡县治,都宪门、少司寇第的匾额在晨光中熠熠生辉,进士坊的石柱上还留着前朝科甲风流。运河两岸,热闹非凡,其盛景与江南市镇的繁华遥相呼应,同时却又多了一份水乡特有的清逸韵味。崔溥详细的记述如针线,将散落的历史碎片缝缀成图。如他记下的“望高巡检司”即是明代运河治安体系的真实见证。

今日锡山西麓的纪念碑,原是2006年韩方为纪念这段往事所立。“碑文由韩国全国市道观光协会联合会长、韩中文化交流会长,行政学博士姜元求撰;韩国著名书法家李原珩书。对于当时树碑的情况,经办人金石声记得很清楚,韩方于2005年提出在锡山脚下树碑意愿,先委托无锡的旅行社找到锡惠公园提议,后公园与韩方几经协商与书信往来才确定下树碑事宜。”(《锡惠公园一块不起眼的石碑,却有韩国游客到此凭吊!石碑纪念的究竟是谁?》,无锡发布,2016年4月16日)碑虽非旧物,然其旧事昭昭。碑文静默,却暗涌着更深层的对话:崔溥笔下的无锡,不仅是明代运河城市的缩影,更折射出东亚文明共有的精神底色。二月十八日,崔溥自苏州入无锡,于浒墅镇钞关前,罗太监与三御史“来饯于船上”,以崔氏为“礼义国好人”,并问朝鲜之礼义、经术、教育、刑罚、衣冠等,而崔氏所言“我国与大国为一家”一语,则道破中朝两国古来之友谊深厚,交往之深入,同文之邦,古今可鉴。此外,崔氏对宦官专权的批判、对儒家礼法的坚守,乃至拒绝祭拜异国神祠的执拗,皆与江南士大夫心气相通,而当他以“蛇鱼感恩亦欲报之”的典故赠衣明吏时,那份跨越山海的道义温情,恰似大运河的水脉,将无锡与汉城、济州与惠山,织入同一张东亚文明之网。

清名桥历史文化街区

崔溥《漂海录》中描绘的古无锡的惊鸿旧影,如今大多已难以得见。锡山驿的码头历次变迁之后已作为遗址供人寻访(今在“清名桥历史文化街”),运河畔的市肆如今也基本化作钢铁丛林,历史的残酷所在,正在于它往往将可供凭吊的痕迹也一并抹去,并不给人身临其境的余地。但或许这正是崔溥《漂海录》留给今人的另一重隐喻,当我们在电子地图上搜索“望高巡检司”的坐标却一无所获时,是否想过,这位朝鲜使臣眼中的江南盛景,本就是历史长河中转瞬即逝的波纹?他描摹的运河城市越是鲜活,便越显出现代化进程的不可违逆,无锡自清末开埠便挣脱了古运河的缰绳,在近代化浪潮中蜕变为工业重镇,中朝两国亦在甲午惊变后各自跋涉,于屈辱与挣扎中重获新生。

如今我们纪念这位漂海而来的异乡人,不止于凭吊他笔下生动记录的明代无锡,更是为了追索某种文明的韧性,正如崔溥在归国后依傍的纸笔、汉字,让五百多年后的我们仍能触摸到“同文”的温度。历史的洪流固然能卷走了古渡口的缆桩,却难以冲垮以汉字筑就的人文堤岸,现代化的钢铁齿轮或许碾碎了旧街巷的经纬脉络,却磨不灭汉文化基因的同频共振。如今,我们站在新时代的潮头之上,回溯米码头与古运河的盛大景观,追寻无锡文教的流风余韵,遥想作为孝义之乡的无锡的家族与个人,重拾中外交流的偶然之旅,将无数的历史感发诉诸文字,庶几是对历史遗存最好的一种“凭吊”。

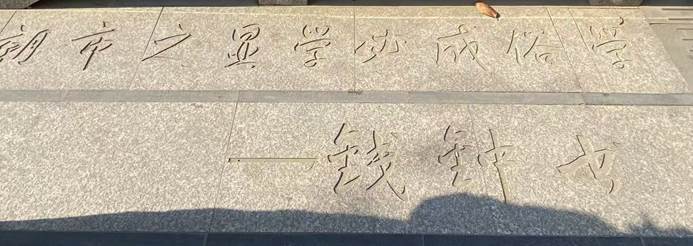

无锡街头所见钱锺书语录:“大抵学问是荒江老屋中二三素心人商量培养之事,朝市之显学必成俗学。”

【参与无锡考察的人员有戴海斌老师、复旦大学历史系博士生王艺朝、牛澎涛、唐益丹、李娟、王守顶、孙嘉奇、李瑞浩楠、胡晓明,硕士生郑西迅、陈文睿、董洪杉、伊楠、刘恒光。本文由孙嘉奇主稿,唐益丹(第一节)、胡晓明(第二节)、伊楠(第三节)参与写作,对此文有大量贡献。】

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11