18款禁用软件app糖心vlog:芋圆糖心vlog视频在线观看-专访|杨文红:AI时代,做反数据库的长剧

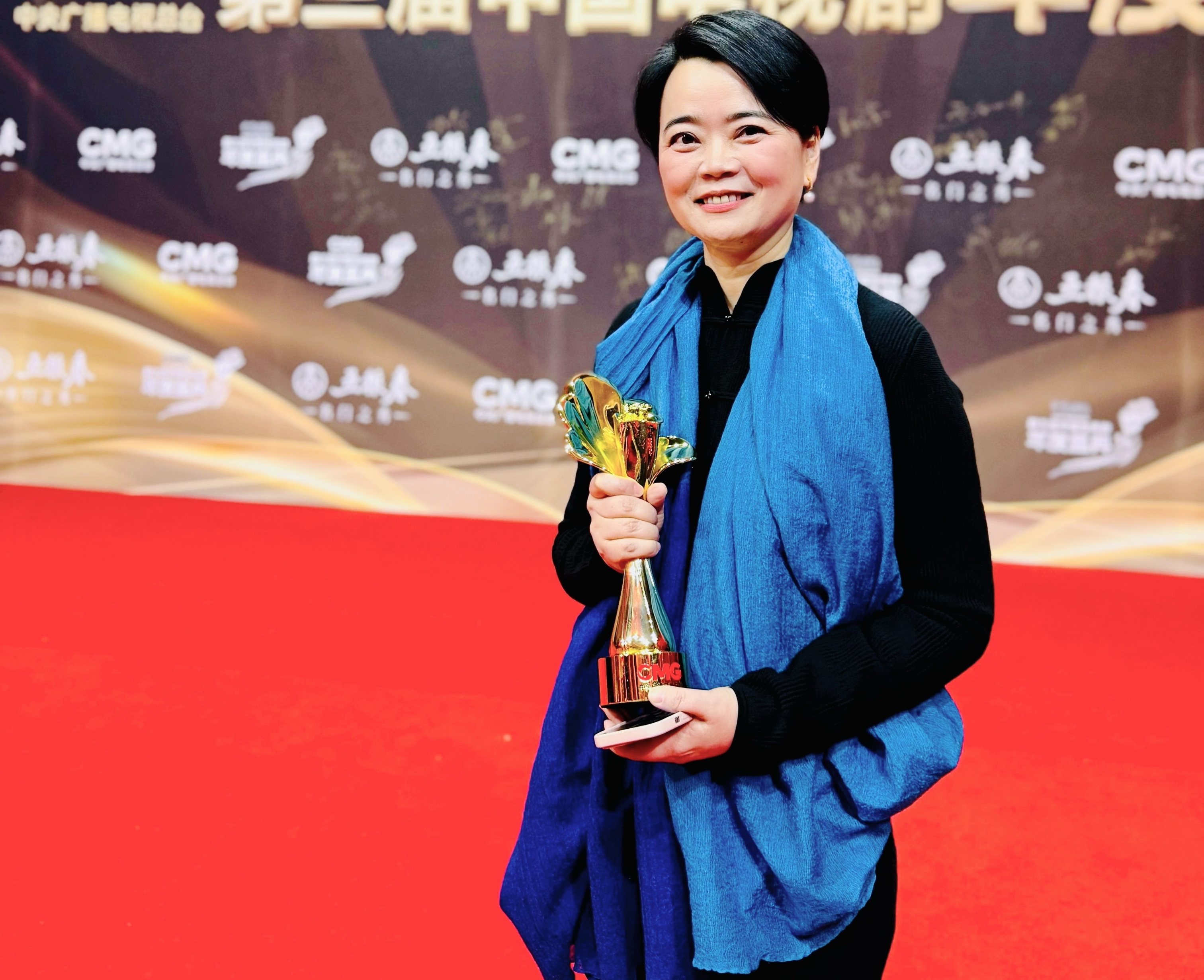

在2025年1月29日播出的CMG第三届中国电视剧年度盛典上,金融题材剧《城中之城》成为最大赢家,斩获“年度大剧”荣誉。该剧不仅凭借其对金融行业的深刻剖析和对人性的细腻刻画赢得了观众的喜爱,更在专业领域获得了极高的评价。剧中赵辉的扮演者于和伟荣获“年度男演员”,编剧卞智弘、吴楠、田雨荣获“年度编剧”,演员冯嘉怡荣获“年度观众喜爱演员”,演员夏梦荣获“年度新锐”。

金融题材剧《城中之城》在CMG第三届中国电视剧年度盛典上斩获“年度大剧”荣誉。图源:央视新闻

《城中之城》可以说是一次对中国金融监管转型历程的聚焦,更是一次对中国社会肌理的深度剖解。而手握这把“时代解剖刀”的,正是出品人、总制片人杨文红——这位曾监制或策划《蜗居》《甄嬛传》等现象级作品的影视人,以媒体人的敏锐与历史学者般的严谨,在资本与理想的撕扯中,找寻戏剧的支点。

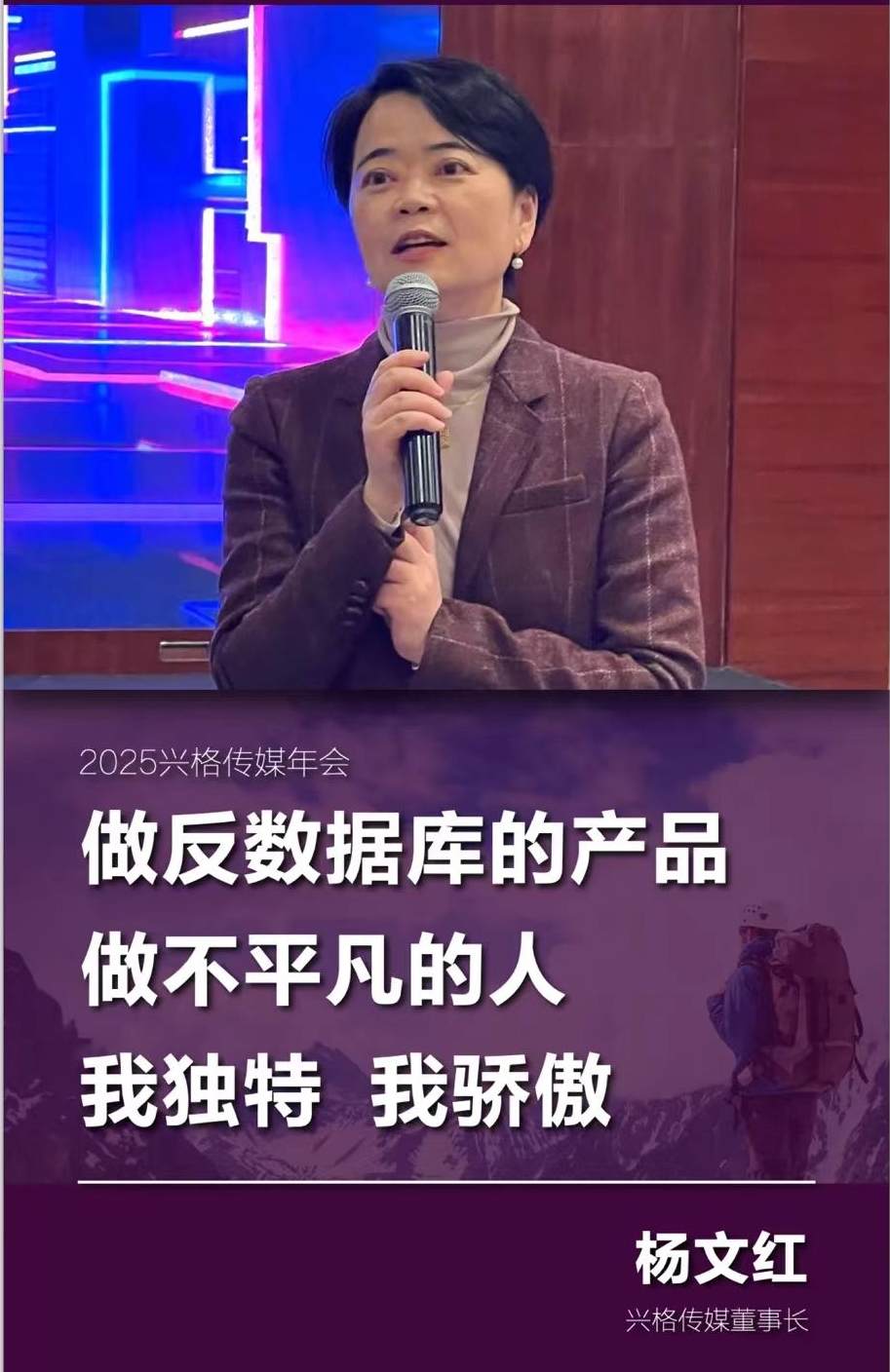

杨文红,毕业于复旦大学中文系,兴格传媒董事长、创始合伙人,上海市广播影视制作业行业协会会长、上海电视艺术家协会副主席,曾任职于上海广播电视台(SMG)副台长、东方卫视总监、上海电影集团副总裁等职。她凭借丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力,带领团队在影视行业深耕多年。此次《城中之城》的成功,再次证明了她在现实题材创作上的深厚功底。

《城中之城》出品人、总制片人杨文红出席CMG第三届中国电视剧年度盛典。

“现实主义的本质是批判性,但立意是善是恶决定作品命运。”在《城中之城》的创作过程中,她和主创团队调研了无数政策文献,采访了众多从业者,以近乎严苛的创作态度,赢得专业人士和相关审查部门的尊重:“他们看到了作品的善意——不是标签化呈现金融高管堕落,而是警示全链条围猎的个体困境。”

谈及剧中主人公赵辉——一个理想主义者的堕落悲剧,杨文红认为,这种理想主义者的陨落,如同“时代的倒刺”,当规则重建期的阵痛裹挟个体,悲剧就具有了超越行业的反思价值。

在采访中,杨文红展现出极致专注的创作自觉:当行业热议中短剧颠覆长剧的焦虑时,她坚持沉下心来花大量时间梳理几十年中国金融政策演变;当市场追捧热搜式话题剧创作时,她带领团队完成数十位金融从业者的田野调查;当短剧威胁论甚嚣尘上,她却从中看到长剧创作者必须面对的终极命题——如何用人类最奢侈的时间资源,兑换足以穿越时代的艺术表达。

在杨文红的影视项目片单上,历史学者罗新的小说《漫长的余生》与蔡崇达的小说《命运》赫然在列。杨文红谈到,经历疫情封控期的观察,她完成了一次创作转向:当世界突然静止,“我们何以成为今天的我们”。她与罗新长谈北魏宫女王钟儿的故事时,发现小人物撬动大历史的叙事可能:“罗教授说,历史想象只能基于史实往前‘走一步’,我在想,我们影视人却能借助戏剧‘再走几步’。”

这位精品剧制造者正试图在历史纵深与人性宽度之间,重构影视创作的坐标系。杨文红似乎依然是一个深谙和热爱深度报道的媒体人,只不过现在改用戏剧解剖世界。

【对话】

一代人有一代人的困境

澎湃新闻:现在来回顾《城中之城》这个故事的内核表达,你和滕华涛导演最初达成的共识是什么?

杨文红:我们俩都是“看到了新人物”,一拍即合,一定得把这个大时代背景下的这种新人物做出来。

赵辉这个人物不是简单意义上的一个堕落精英,他是2017-2019年中国金融监管转型中一个具体而微的人物。这种金融监管中的人物困境,是金融这个巨大利益场造成的。坐拥那么多资金,你的手稍微动一动就有人生有人死。既然坐在这个位置上,如果你有漏洞有软肋,你就必然要被人家围猎,这是真实困境。

于和伟 饰 赵辉

苏见仁也是新人物,他很真实,不是传统标签意义上的官二代。很多影视剧容易把这种人物做得很“低智”,苏不是。苏有能力,有洞察官场所有规则的眼光,但他没有太大野心的,因为他从小什么都不缺。包括他还是个“纯爱战士”,他追求纯粹的爱情,对同学、朋友有很真挚的情感。

还有一个新人物,就是出场不久就死亡的戴行长。我金融业界的朋友说:一看戴行就是20世纪60后生人。这个时代的人,他们的职业发展期与国家狂飙突进期同频。那个年代有一些规则的进步确实跟不上经济发展的速度,所以其中有一些人,他们对规则不够敬畏,他们认为,规则可以为一个好的目的而改变,为了国家和社会发展而突破。问题是,如果输了呢?规则是保证资金安全性的,安全是第一性的,突破不是第一性的。

澎湃新闻:戴行一开始的去世,赵辉的崛起,陶无忌的成长,三个人物的交替,其实隐喻的也是一个社会的转型、行业的重构过程?

杨文红:对,所以他们对同一件事情的反应是不一样的。60后的戴行说“我要为理想,为国家保全一个民族工业,不惜打破规则”,他觉得这是正确的事。70后的赵辉则因为他的成长背景,教育背景,他认为绝不能为这个打破规则,他很清楚红线。但他后来看到一家科技企业的困境,也会面临跟戴行一样的挣扎:这家企业其实有前途的,我要不要救?

我们这个故事,将人物所处的金融环境落在金融监管体制改革的期间。正因为这种监管变化,金融人开始反问自己一个最本质的问题:“金融是国家的命脉,钱该往哪里去才是对民生最好的?”

有在这样一个大时代背景下的关于国家命脉的主命题,有在利益困境面前如何抉择的生命问题。国家命题与生命命题两相结合,主人公们就成为了典型环境典型困境中的典型人物。

监管新政落地之前,像戴行第一集的操作不能说是“合法”,但其中确实有操作空间。而像赵辉这样的人,则是经历过旧的规则,现在正在经历新的监管政策。对陶无忌来说,他上班第一天接受的就是新的监管政策,他没有经历旧的规则。那他们这样的三代人,底色就是不一样的。戴行的困境源于狂飙年代规则滞后的历史局限,赵辉的挣扎折射监管转型期的阵痛,陶无忌的成长则预示新秩序的重构。

王劲松 饰 吴显龙

澎湃新闻:比如说像王劲松老师饰演的吴显龙,他的职业身份和跟赵辉的个人关系纠缠在一起,也在情感层面助推赵辉最终走向那条路?

杨文红:吴显龙本来也希望,我们好兄弟之间,只谈情感,不谈利益。但到了最大的利益面前、到了生死之际,他就得用这种感情牌,没有其他人可以帮他摆脱困境了。而有意思的是,吴显龙开这个口,经历了心理挣扎,但他儿子不觉得有什么纠结的,你就应该张口去问他要,否则什么叫兄弟?

代际差异在吴显龙父子对“兄弟情”的认知分裂中尤为凸显——老辈人尚存情感挣扎,新生代已将利益置换视作理所当然。你看,你的困境,很可能不是下一代人的困境。就像戴行的困境不是赵辉的,赵辉的困境不是陶无忌的。

澎湃新闻:我们看这部剧,会觉得尺度还是挺大的。在拍摄时有没有想过可能审查会存在问题?

杨文红:我们这部剧经过了上海金融工委、国家金融监管总局两个专业机构的审查。和专业行业有关的剧之所以要专业机构把关,是为了保证剧在呈现专业知识时的专业性。说实话,我们在金融政策、房产政策、银行操作规范等方面都进行了认真研究和自我审查,比如我们做过一个近二十年每一年的行业相关政策变化的表格,从2010到2022年的政策变化我们拉得尤其细。所以我们底气是足的,我们没有捏造事实,也没有错误的政策描写。

非常幸运,我们遇到了一批专业的审查者,他们看到了我们的认真度、专业度,看到了作品本质上的善意和悲悯,呈现出很高的审查水平。他们的反馈是:《城中之城》没有标签化银行人,没有标签化地写一个银行高管的坠落;剧中描述了银行高管被围猎的全链条,具有深刻的警示意义。

我在CMG中国电视剧年度盛典的致辞中说“感谢总台,感谢爱奇艺,相信我们、支持我们”,是发自内心的。这种温暖,无比珍贵。《城中之城》让我深深感到:遇到专业而纯粹的创作伙伴,是一种幸福。

《城中之城》主演白宇帆和导演滕华涛

我不要“为故事而故事”

澎湃新闻:我接触过的上海影视公司和北京影视公司,在关注的议题,擅长的内容方面,还是有一些区别的。像兴格传媒,未来什么样的题材和故事是你最想做的?

杨文红:可能大家会觉得,你是上海的公司,你又做了《城中之城》,可能之后主要会做上海相关选题,其实不是的。

我是媒体人出身,我不要“为故事而故事”。在我看来,鸡毛蒜皮、家长里短的生活是表象,还是要找到那个根系,才能揭开表象下的本质。比如大家写上海,惯常看到的是那种赏心悦目的生活。但那只是上海很小的一部分。实际上,这座城市很“尖锐”。本质上金融是这个城市的发动机,经济的概念贯穿在这座城市的精神中。而那些风花雪月,是发动机高速运转之后的表象。

我希望做一些与当下有关的建设性记录,记录时代的根系,当然,这难度很大。我们做新闻的,会觉得好的戏剧就像深度报道一样,它可以在一组人物关系或几组人物关系之中,如同解剖手术一般,条理清晰地展现出世界的剖面,它甚至能穿越时代,直指人性。

澎湃新闻:如今是一个特别信仰速成的时代,长剧面对中短剧的挑战,行业是有一些惶惑的。比如某些短剧创作者说要做短剧精品的量产,说长剧要退出历史舞台了。包括现在几大长剧平台也在进行结构调整。你怎么看待这些观点和现象?

杨文红: 我觉得在自己的专业领域专业就好了,不要在别人的专业领域发表意见。所谓长剧,不是指集数很长的剧,而是指每一集的分钟数长度。你看海外剧集,一集一小时、一小时半的都有,但它总集数可能才十几集,它肯定算是长剧而非短剧对吧。一个一集45分钟甚至一个多小时的作品,它叙事跟一集一分钟、十几二十分钟的东西,叙事肯定是两回事。

澎湃新闻:所以你觉得,长剧不是走到穷途末路了,只是在面对新一轮的调整?

杨文红:对。创作要求更高了,卷起来了。以前60分就能达标了,今天80分也悬。但你再想想,如果你真觉得60分达标就行了,AI时代已经来了,AI也许能更快地达到60分,那么你不被人卷死,就得被AI卷死。行业真要大幅缩减成本,AI输入一下,几分钟把剧本写出来。5分钟以内的短剧,都是卷情节卷成本的,AI训练的同类产品多了,写起来一定很顺畅的。

澎湃新闻:长剧有可能变成,AI时代人类创作的护城河?

杨文红:时间是人类最大的奢侈品,因为每个人的时间有限且不可再生。长剧创作和观赏,花费的时间都很长。那么你内容达不到奢侈品的标准,怎么去兑换观众最大的奢侈品——时间?所以长剧未来应该卷创制作水平,卷深度广度。

我以前在电视台,做《蜗居》的时候,一边做一边就知道了,这部剧出来,同类题材赛道就“封死了”。我们投《甄嬛传》的时候也是,跟郑晓龙导演一聊,就知道这部剧出来,一段时间内同类型的剧出不来了。我们私下开玩笑,说这种剧就叫“绝类剧”。

《甄嬛传》和《蜗居》都属于各自题材类型中的标杆作品。

澎湃新闻:《城中之城》找到了它的受众,相对成熟的知识分子群体。但现在行业很关注年轻人,且观察到很多年轻人不怎么看长剧了,这就给行业带来很多焦虑?

杨文红:网络平台的数据主要是年轻人构成,然后用算法创作。因为重视数据和算法,所以要讨好现有数据提供者——年轻用户。但其实,年轻用户就一定喜欢简单直接的东西吗?我认为这是偏见。

年轻创作者做不出有深度有锐度的东西吗?我认为这也是偏见。这次电影《哪吒之魔童闹海》就证明了这一点。十几年前滕华涛也年轻,他做出了《蜗居》。年轻人有他们的锐度,他们可能是看问题最尖锐最透彻的。

而且这种数据和算法的逻辑,确实会导致创作端出现一些问题。比如大家总说创新,但又试图批量复制。可创新就不是一个工业化的生产过程,创新的逻辑,本质是反数据和算法的。

杨文红在兴格传媒年终总结会上发言

打动人是“稀缺品”

澎湃新闻:其实谈创新,还是需要创作者对社会新趋势新现象有洞察。疫情之前,我们有很多“社会话题剧”引爆舆论。那时经济大环境很好,大家对教育、阶层的关注,是一种焦虑紧张但也野心勃勃的集体心理投射。但疫情后,很多人感受到一种失落和迷茫。似乎尚没有影视剧很好地去洞察和表达这种集体情绪。

杨文红:你提到的社会话题剧,除了一些优质之作,有很多是在用纯对立关系来做故事,把矛盾放大到不真实的程度,来吸引观众的注意力。但戏剧并非必须有强对立矛盾才吸引观众,你看《请回答1988》,有什么极致矛盾?有的就是真爱真情。

现在对我们创作者最大的挑战是怎么做出“真”。表面戏剧、狗血矛盾、制造焦虑,我认为这样的创作方式,就是把网络上的热搜话题照搬到戏剧里来。这种“预制菜”的公式短剧更擅长,什么极致狗血的事儿五分钟十分钟讲不了?那短剧就把你卷死了。

澎湃新闻:所以怎么去提高长剧的“抗卷性”?

杨文红:市场最卷的赛道,都是合并同类项的厮杀,那一开始选项目,就应该找到它的独特之处。目前来说,我们大部分项目还没怎么被卷到,可能是因为我们一开始挑的就是大家觉得有特殊性、高难度的项目。

打动人这件事情,永远是稀缺品。对编剧来说,你一定要有真生活真体验真学习。在我的观察里,这几年连纯爱题材的水平都有下降,缺乏真实鲜活的、打动人心的恋爱细节。纯爱题材不需要多少年人生经验和创作经验的积累吧,年轻编剧可以写,但还是稀缺。因为没有打动自己的真感情,写出来都是套公式。

这么多年过来,我们行业是有一些能力的增长,也有一些能力的缺失。增长的是工业化水平,缺失的是创作上那种真诚和灵性。有时候过于工具理性,过于重视数据量化创作,可能会牺牲创作中的真情实感。

还有,是不是“数据正确”让我们很多创作者没法真实表达、充分展现自己的创作意图?

澎湃新闻:这两年我们看到很多对于城市人成为“孤岛”“原子化个体”的研究和探讨,网络和技术发展,让人和人之间缺乏真实的互动链接。这是不是年轻编剧在面对的问题,让他们难以写作真实生活。

杨文红:比如你感受到了孤独,那你也可以写真实的孤独。又或者我们还有想象力的空间,比如你也可以写科幻,但好像这方面的佳作也不多,因为即使是任想象力驰骋的科幻,也需要对现实的理解。比如很多科幻作品都在讲述你发现有一个更高的系统在控制你的人生,然后你必须反抗。

我们要找到一个选题的本质,那就要看我们的编剧有没有提炼和归纳的能力,有没有想象能力和批判精神。

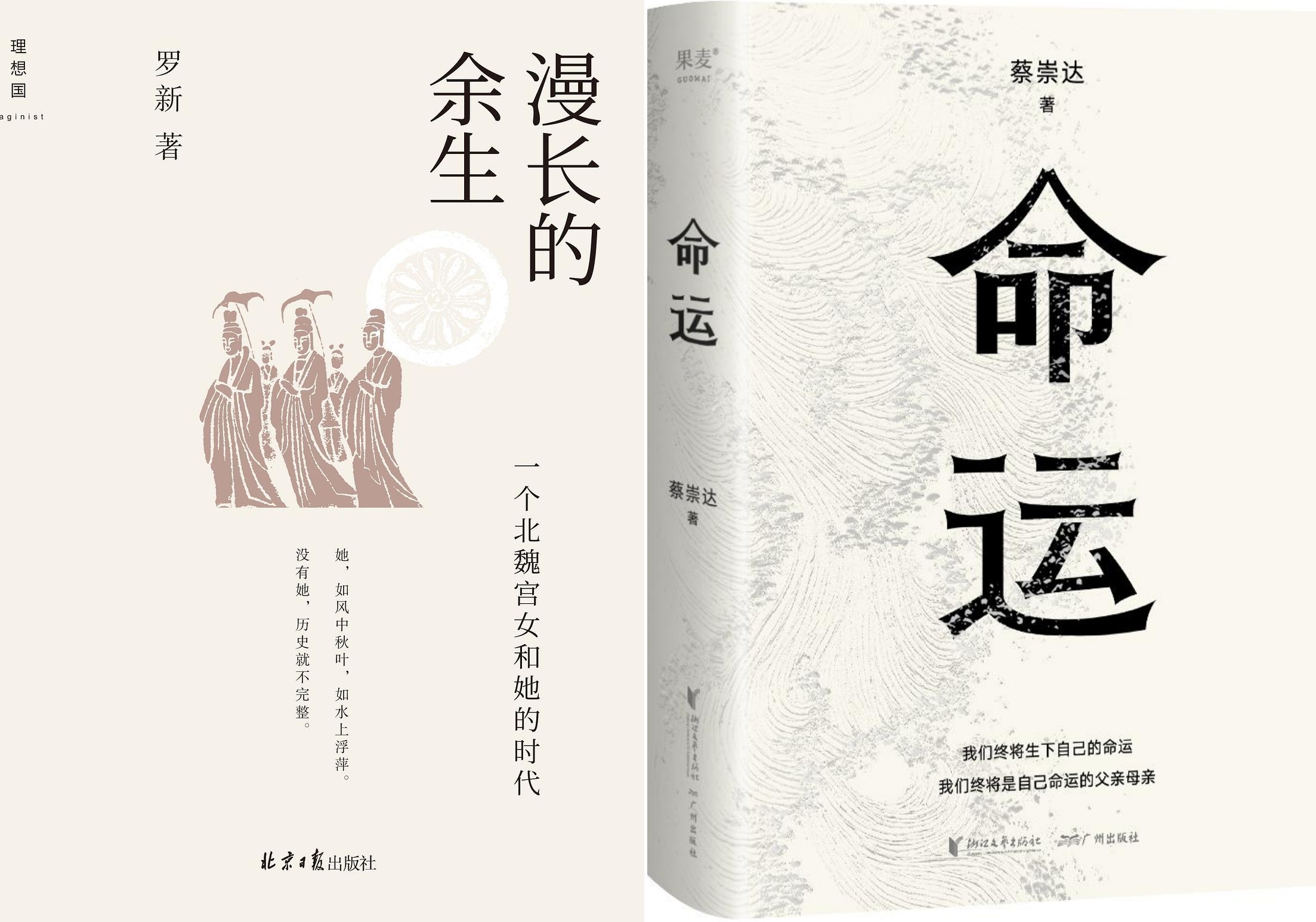

澎湃新闻:兴格之后的创作项目,包括罗新的《漫长的余生》和蔡崇达的《命运》。当时是怎么拿下这两部作品的?

《漫长的余生》和《命运》书封

杨文红:拿下这两部作品的影视改编权,其实和我对一些问题的再思考有关。之前疫情,让我对自己、对创作、对环境都有了更进一步的反思。2022年3月,我本来要飞伦敦的,但一听可能要封控,就立刻退了机票。作为一个媒体出身的人,本能觉得不能错过一个如此重要的历史时刻、历史场景。

这段静止的日子,让我对很多事物进行了再观察,对很多问题进行了再思考,其中一个很重要的问题是:我们何以成为今天的我们?个人的思考有时难免会陷入绝境,我就寻找思考过同样的问题,或者给出答案的人和书。当时,我对以后的创作做了某个决定:每一部重要的创作都要尽量去完成一种表达、提出一个问题或开放性地解答一个问题,要和当下相关。

某天,我看到了理想国的一场关于《漫长的余生》的直播,主讲人是罗新、王笛、李礼。罗、王两位教授关于个体、关于普通人的历史观非常触动我。我立刻找来了这本书。罗教授这本精彩的历史书从小人物切入大时代。我想这种写法本身就代表了一种历史态度。

我拜访了罗新教授,他说历史学者关于历史的想象只能在历史史实的基础上往前“走一步”,我想“再往前走几步”的工作恰好可以由我们来完成,或许我们可以以当下的视角来再扩充、展现王钟儿这样一个宫女的历史作用以及北魏那个多元丰富的时代。

蔡崇达的《命运》具有非常强的内生性的力量。当我在书店初次看到这个书名的时候,我想敢于启用这样名字的书,要么是个笑话,要么就是一部伟大的作品。制片人陈泉半夜发文说她看哭了。我去看,也泪流满面。一位翻译过马尔克斯《百年孤独》的朋友,在看完书后对我说:“这是中国的《百年孤独》啊。”

这是一个女人的百年,她经历了这个百年的各种变迁、各种生离死别,从最初与命运抗争,到理解命运,与命运共生。“像成熟的果子自然从树上掉下,死的时候,人和世间都没有伤口。”这样的故事是关于“我们何以成为我们”的一种解释,再难做,也要试试的。

澎湃新闻:兴格传媒已经成立快十年,刚好穿越了一个网剧崛起、资本热到行业回归冷静的周期。你会怎样去看待这个周期,以及如何看待当下?

杨文红:当年刚接触网剧制作时,自己有过一段困惑和迷茫期。当时拿到的一些剧本,按照在电视台时选剧的标准会觉得还应该再打磨。可那时候观众对剧集的需求是巨大的,也是急迫的,许多我认为不够成熟的剧本拍成网剧也受到了欢迎。我对自己产生了怀疑,并在不短的一个阶段里一直处于自我反思的状态。

反思之后,我觉得做一些个体命运与时代关联的表达可能是我们公司应该坚持的,也可能是我们的长项。我们应该保持并深入发挥我们新闻人出身的敏锐性和思考力。所以,我们把公司的创作SLOGAN改成了“用影像记录时代”。《城中之城》正是这一创作理念下的产物。

现在行业里资金资源有限,就更会向头部项目集中。但头部不仅是指大阵容大流量,更是精品化创作。我们正在经历的不仅是行业的周期,也是时代的、经济的周期。往往在社会的大变动期,能给我们带来充足而丰富的思想养分,能出现新的思想和创作潮流。我认为一定会有,我已经看到了全社会对个体叙事的关注程度越来越高,也有一些新的人文思想在文艺作品和学术表达中出现。

![awjm.oc[心心]:十八款夜间禁用软件APP糖心免费-破70亿!《哪吒2》背后,是138家中国公司的托举](https://zkres1.myzaker.com/202502/67a6f5b48e9f09628a646329_1024.jpg)

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11